Бог зависим от человека ровно в той же степени, как и человек от Него, ибо человек Ему равен. Так полагал Томас Манн, сочиняя свою тетралогию «Иосиф и его братья».

По воспоминаниям писателя замысел произведения возник в Мюнхене в 1926 году. Перечитав библейскую историю об Иосифе, он почувствовал желание изложить ее более подробно. Другие причины, заставившие взяться за этот сюжет, представлены Манном в докладе, который так и именован: «Доклад: Иосиф и его братья».

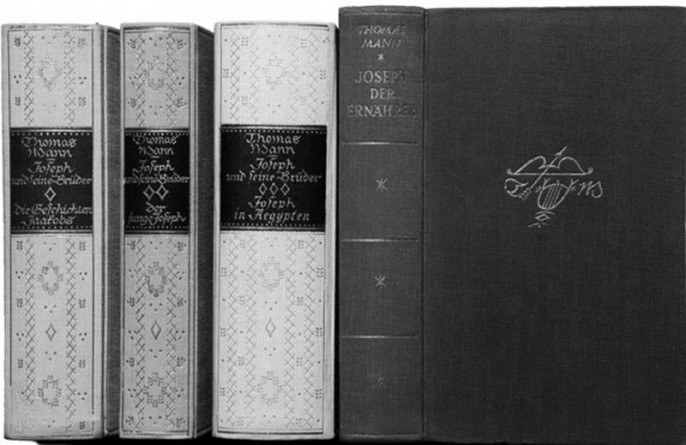

В конечном счете получилось произведение из четырёх объёмных «кирпичей», созданных в разные годы: «Былое Иакова»; «Юный Иосиф»; «Иосиф в Египте» (1932−1936 гг.); «Иосиф-кормилец» (1940−1943 гг.). В них, как ни в каком другом из произведений Манна при огромной его эрудиции сказалась ограниченность в области религиозного мышления, свойственная не только ему, но и всему интеллигентскому сословию, к которому он безоговорочно принадлежал.

В «Докладе…» Манн описывает стоявшую перед ним задачу как попытку рассказать библейскую историю так, чтобы создать иллюзию её реальности. В результате возникла реальность особого рода: не Божья, ибо бог, который вроде бы стоит над реальностью и которого предлагает Манн в этом качестве читателю - не настоящий, жизнь героев - сконструированная, долженствующая более запутать читателя хитроумным вымыслом, чем направить его мысль к Библии, к реальным религиозным проблемам, тем более - в каноническое русло монотеизма. Тем более – лишенная правдоподобия и на чисто историческом уровне.

Манн довольно точно придерживается канвы жизнеописания и Иакова, который в первом романе тетралогии выступает в качестве главного героя, и Иосифа, вступающего в действие несколько позже, но читатель все время чувствует: что-то в этом повествовании не так. Чтобы смириться с предложенными условиями, ему нужно стать на точку зрения автора, трактующего библейскую историю во-первых, через взгляд человека двадцатого века, во-вторых – культурологическую призму европейской философии, богословия и культуры 17-20 веков. В результате ветхозаветные герои предстают выразителями идеологии именно этих веков, а не своей эпохи. В придачу старательно воссоздаваемый путем густой словесной ткани ветхозаветный контекст Манн сознательно разрывает отсылающими к современности вставками. Добавим сюда и привычную для интеллигента иронию, смотрению на самые простые вещи хотя и с симпатией, но с недоверием и свысока– и мы получим представление о творческой манере Манна, которой он не изменяет и здесь.

Неправда уже в том, что ветхозаветный сюжет рассматривается в свете мифа с неизбежными добавками гностических элементов, что особо ощущается в прологе: ведь если мифом является вся Ветхозаветная история, то таким же мифом должно воспринимать вытекающую из нее историю Нового завета, освещенную присутствием личности Господа Иисуса Христа, о чем верующему человеку странно и подумать.

И это еще не все: в весьма пространном прологе, носящем название «Сошествие в ад», что не случайно, ибо в конце тетралогии Манн даст понятие о том, что Иосиф является предшественником Спасителя (Бог бы с этим, а то ведь - еще и Таммуза и Адониса), читатель вместе с повествователем проходит несколько стадий погружения в предстоящий материал: погружения в прошлое, в вопросы о происхождении мира и человека, во взаимоотношения человеческой души с Богом, трактуемые весьма вольно по сравнению с христианской библеистикой (недаром еврейские богословы отмечали, что в этом плане Манн куда ближе к иудейству, нежели к христианству). В конечном счете западный читатель, современник Манна должен был придти к выводу, что его представления о мире практически ничем не отличается от представлений Иосифа. Да и многие читатели Манна новейшего времени, в том числе русские, до сих пор пребывают в этом убеждении.

Есть мнение, что в тетралогии сильно сказался протестантский подход автора к материалу, и если прочесть доклад Манна, то видно, что это мнение не безосновательно, так как упор сделан на познании Бога прежде всего посредством столь милого протестантизму разума. "Ведущий вдаль путь, продвижение вперед, изменение, развитие очень сильно ощущаются в этой книге, вся ее теология связана с развитием и выводится из него, точнее, из ее трактовки присущей Ветхому завету идеи союза между Богом и человеком, то есть мысли о том, что Богу не обойтись без человека, человеку — без Бога и что стремления того и другого к высшим целям переплетаются между собой. Ведь и Богу свойственно развитие, Он тоже изменяется и идет вперед: от демонизма властителя пустынного космоса к одухотворенности и святости; и подобно тому как Он не может пройти этот путь без помощи человеческого разума, так и разум человека не может развиваться без Бога. Если бы меня попросили определить, что лично я понимаю под религиозностью, я сказал бы: религиозность — это вдумчивость и послушание; внимание к внутренним изменениям, которые претерпевает мир, к изменчивой картине представлений об истине и справедливости; послушание, которое немедля приспосабливает жизнь и действительность к этим изменениям, к этим новым представлениям и следует таким образом велениям разума. Жить во грехе — значит жить не так, как этого хочет разум, по невнимательности и из непослушания цепляться за устаревшее и отсталое и продолжать жить в этом заблуждении. И каждый раз, когда в книге заходит речь о том, что надо «помнить Бога», речь идет о праведном страхе перед этим грехом и безрассудством».

Дальше – больше:

«Кто «заботится о Боге», тот озабочен мыслью: не продолжает ли он считать правильным и справедливым то, что некогда действительно было истиной, но перестало быть ею, не живет ли он по этим, ставшим анахронизмом канонам; «заботы о Боге» — это благочестивое смирение, уменье распознать дурное, устаревшее, все то, из чего человек уже внутренне вырос, что стало нестерпимым, невыносимым, или, на языке Израиля, «скверной». «Заботиться о Боге» — значит всеми силами своей души внимать велениям мирового разума, прислушиваться к новой истине и необходимости…"

Собственно, одной из главной мысли романа и есть мысль об эволюции от всеобщей соборной религиозности, свойственной человечеству в древности к религиозности суженной, личностно-индивидуальной. Манну наверняка никогда не приходило в голову основательно обдумать, к какому типу людей относится он сам: к верующим или к неверующим. По той простой причине, что он принадлежал к так называемым ищущим интеллигентам, заявивших о себе как об особой культурной прослойке на стыке 19 и 20 веков, не то чтобы ни во что не верующей, но изначально отличавшейся тем, что я назвал бы религиозной бестолковостью, а ко времени написания тетралогии вообще утратившей какое бы то ни было представление о вере в Бога, тем более - о простоте Его восприятии, которое, все-таки, было присуще их ближайшим предшественникам. Например - тяготеющим к демонизму «проклятым» поэтам, для которых отношение к Богу было наиглавнейшим вопросом даже в том случает, если они впадали в самые крайние его, демонизма, формы. Манн такими вопросами, похоже, не задавался. Он благодушно верил в достижения человеческой мысли, выработанные на почве христианства, зачастую ложно воспринятого: гуманность, толерантность, культурные ценности, прочее в этом же роде. А ведь толерантность по мнению куда более проницательного Честертона, современника Манна, родившегося в один год с ним - это добродетель людей, которые ни во что не верят, что в начале третьего тысячелетия идеологами нового миропорядка было подтверждено с пугающей наглядностью.

Наверное, безоговорочно причислить Манна к таким идеологам нельзя, хотя, в числе многих, смело можно отнести к их предтечам. Ведь то, что он считал христианством - он ведь и вправду полагал, что к нему причастен, совершенно искренне относя себя к хранителям европейской традиции, христианской в том числе, было, в лучшем случае, лишь его рецидивами, и то – крайне искаженными относительно первоисточника.

Манн, декларируя свою веру, сопровождает ее рядом оговорок. Например: «Не столько в веру я верю, сколько в доброту, которая и без веры легко обходится и даже может являться продуктом сомнения». Высказывание довольно путанное, но если довести высказанную Манном мысль до логического завершения, то получится вот что: источником добрых поступков человека являются богоданные качества, которые человек впоследствии может реализовывать и без согласования с Богом и вне связи с Ним. В иных случаях они могут подвергаться сомнению, в иных – могут мешать, а в иных даже – например, при разрешении неизбежных конфликтов между верой и безверием - и Сам Бог может оказаться лишним. Что сплошь и рядом происходит в наши дни. Справедливости ради следовало бы добавить, что моему выводу несколько противоречит другое манновское высказывание: «Свобода - это свобода грешить, благочестие же состоит в том, чтобы не пользоваться ею из любви к Господу Богу, Который счёл нужным даровать её нам». Вопрос, однако – какой именно любви, к какому именно Господу – настоящему или придуманному, потому что даже в этом высказывании человек, как всегда у Манна – в центре, Бог – на обочине, тогда как в Библии все с точностью наоборот. «Там (у Манна), - справедливо заметил о. Александр Мень в «Библии и литературе», - слишком много построено на человеке. Получается так, как будто человек придумал эти божественные тайны, он как будто родил их из себя, что Иосиф представлен чуть ли не как некий религиозный мыслитель, и что его нравственные, религиозные поиски создавали некий образ Бога и взаимоотношений человека с Богом».

Что, конечно же, не соответствует ни Библии, ни жизни характеру Иосифа, ни жизни вообще. И, конечно же, была права самая первая читательница тетралогии - печатавшая ее машинистка, после окончания работы простодушно заметившая: теперь, наконец, я знаю, как это всё было. Но затем интуитивно нашедшая нужным присовокупить: хотя всё наверняка было не так.