Как по вашему, кто в виде памятника на московской Площади Борьбы цепляется неверной рукою за металлическую перекладину, долженствующую символизировать непрочность растворяющегося в сознании бытия – писатель Венедикт Ерофеев или же его тезка, герой знаменитой и отчасти автобиографической поэмы? Вроде бы никакой разницы - кто, поскольку оба они слились в одно целое в представлениях читателей.

При этом не подлежит сомнению, что реальный Венедикт Ерофеев и литературный Веничка – это не одно и тоже. Больше того: казалось бы, писатель Ерофеев - лицо реальное и существование героя вроде бы должно зависеть исключительно от его наличия. Но, может статься, существование второго зависит не столько от реальности личности первого, сколько того или иного количества спиртовых паров в его голове. Можно даже сказать – не только физиологическая, но и сама физическая структура этого персонажа (если допустить, что у литературного персонажа такая имеется) состоит исключительно из этих самых паров. Но, с другой стороны, реальность личности второго тоже не подтверждается ничем (или почти ничем), кроме как личностью созданного им персонажа.

Различия между ними, если в двух словах, таковы: герой –пьющий невротик с полным равнодушием к окружающему и с неутихающим интересом исключительно к своему личному внутреннему миру; максимально приближенный к нему автор – восторженный хроникер с линзами на глазах, в которых окружающее постоянно подвергается деформации и в лучшем случае ограничивается авторскими представлениями обо всем, что попадается его герою в дороге.

Не случайно действие поэмы замкнуто в замкнутом круге замутненного алкогольными парами сознанием. Если еще учесть, что в произведении, названном «Москва – Петушки» конечный пункт следования присутствует лишь в мечтах героя, а само путешествие, начавшись на Курском вокзале Москвы, заканчивается там же, то и путешествие это можно воспринимать лишь исключительно как движение даже не по кругу, но внутри затягивающей в себя воронки, а главы, обозначающие его этапы – как сужающиеся круги дантовского ада, на дно которого стремится его герой. В этом смысле и самого путешествия в пространстве, собственно, нет – есть лишь путешествие нового Данта в глубь собственной души. Названия населенных пунктов, таким образом – это лишь условные обозначения замкнутых кругов по своей воле создаваемого для себя ада, а заключительная фраза: «С тех пор я никогда не приходил в сознание и уже никогда не приду» – констатация наступившей еще при жизни смерти; или, если угодно, омертвевшей до полного бесчувствия жизни.

Не случайно и то, что по прибытию в конечный пункт (все тот же московский Курский вокзал) герой погружается в кромешный ад; время и пространство, которые раннее заключались в круге, очерченном странствиями героя по Москве, теперь исчезают, и он, лишенный каких бы то ни было ориентиров, выпадает из жизни и становится практически мертвецом, не нуждающимся ни в том, ни другом, в чем сам и признается: «Да зачем тебе время, Веничка? Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу – а теперь небесного рая больше нет. Зачем тебе время».

Кстати же не лишено значения, что действие поэмы происходит именно в пятницу, ибо и раблезианские пьянки, которые происходили раннее, и блудные соития, и сами поездки в петушинский рай - все выпадало на пятницу – день Крестных Мук Господа Иисуса Христа, с Которым Венечка вполне себя отожествляет. В придачу из монологов героя мы узнаем, что сознание его и раннее все время проскакивало пятницу – вечером в четверг он, как правило, напивается с одной только мыслью: проснуться в пятницу утром, чего ни разу за всю его жизнь не случалось, потому что просыпается он все время только в субботу утром. Вот и в этот раз происходит так же, и эта последняя для него суббота уже окончательно предназначена не для воскресения, а для окончательного погружения в ад.

Автор поэмы после смерти своего героя проживет еще два с лишним десятилетия, наслаждаясь славой за счет покойника. И здесь важно вот еще что: личность литературного Венечки очевидностью начала подменять в простодушном читательском сознании личность автора. И уже на границе этого формирования возникла некая третья ипостась, объединившая две первые и отразившая их в себе – почти что согласно формуле А. Ф. Лосева, предложенной им в книге «Вещь и имя».

Представим себе, пишет Лосев, что две совершенно самостоятельные вещи А и В объединены между собою так, что из них получилось нечто целое. По общим правилам феноменологии и диалектики, целое не может быть разъединено на части без остатка. Раз целое – совершенно особая и новая установка, по существу своему не имеющая ничего общего ни с А, ни с В, то или между А и В, с одной стороны, и С, с другой, существует непроходимая пропасть «…» или должно быть нечто третье, что не есть ни целое С, ни каждая часть А и В в отдельности, но то, что составляет переход от целого к данной части и их совокупное обстояние. Для здравого смысла, конечно, приемлема только вторая возможность, т.е. должны быть не только А и С, но еще и нечто третье, где А и С совершенно слиты, и что дает возможность А представлять в свете С, а С – в свете А, а также должны быть не только В и С, но и нечто третье, где они совершенно тождественны, и где В дано в свете С, а С – в свете В. Как С вообще тождественно со своими частями и их суммой, так оно частично тождественно с каждой частью в отдельности. И как с вообще отлично от всех своих частей и их суммы, так оно частично отдельно от каждой своей части в отдельности.

В случае Ерофеева эта формула работала бы идеально, если бы ее не сосредоточенность читателей именно на третьей ипостаси, вытеснившей первые две, которые с поля их зрения практически исчезли. Осталась некая тень, ценность которой определяют винные пары, и за счет их формируется неповторимая атмосфера поэмы. И не только атмосфера, но и сам сюжет. Более того – для того, чтобы в полноте начал работать в этом сюжете герой, чтобы из этих паров в полной красе воспарила его воистину алкогольно-эпическая фигура, нужно было, в качестве обязательного предварительного условия, чтобы они начали свое воздействие (так и тянет сказать вместо этого – творческую работу) в голове автора, в обычной жизни, несмотря на все свои многочисленные и никем не отрицаемые достоинства, личности довольно прозаической. Во всяком случае, не столь мощно-поэтической, каковой предстает в поэме.

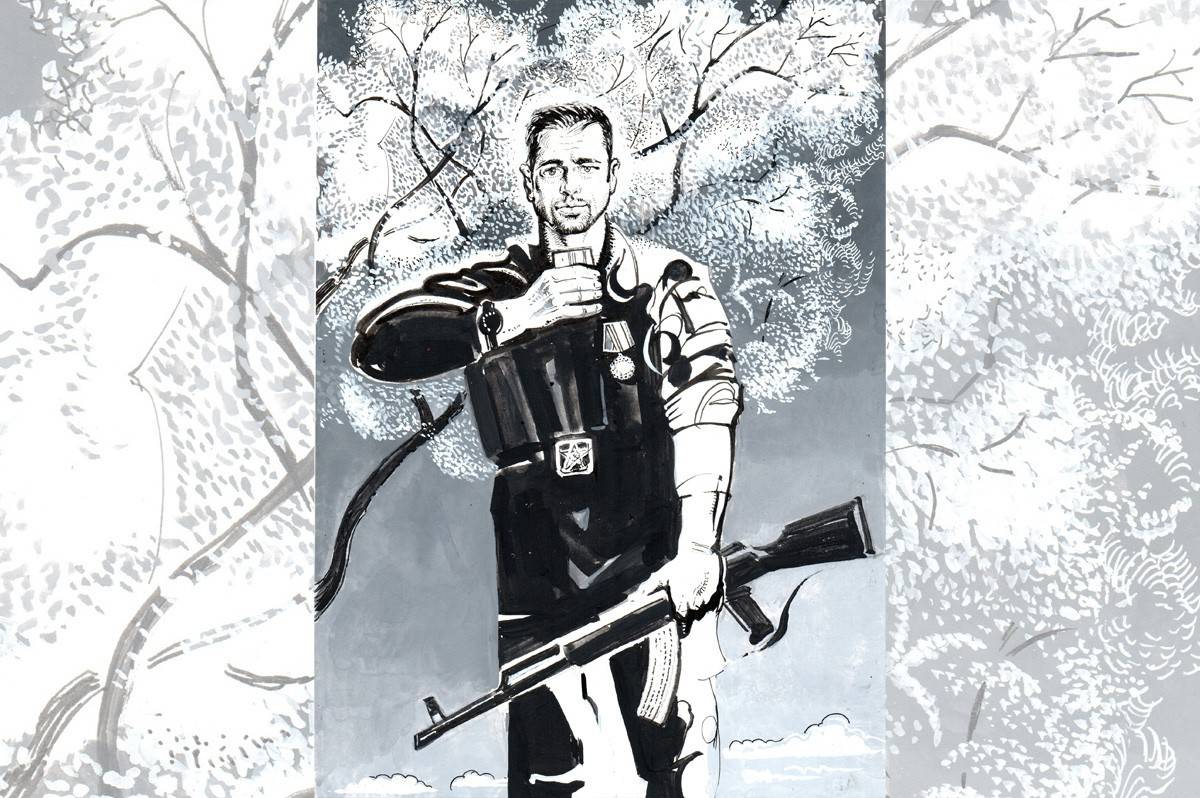

Реальная личность и присутствие в безвоздушном пространстве не вполне реального персонажа – вещи, все таки, несовместимые. Личность – это данность, которая должна нести ответственность за свое состояние. Черты ее могут, разумеется, преломляться через некий кристалл, если угодно – то и магический, однако сам кристалл не должен быть замутнен, и, что гораздо более важно, навязчиво не высовываться на первый план пред светлые очи читателя. Личность, преломленная через прозрачный кристалл, но не лишившаяся своих естественных форм – самое ценное, что есть, к примеру, в произведениях Пушкина (беру самый наинагляднейший пример). У Ерофеева же – и очевидный этот факт при всем старании никак не обойдешь - магический, вне всяких сомнений, кристалл и мутен, и навязчив, да к тому же имеет под прицелом фигуру сильно романтизированного героя. Что, кстати, является почти правилом для любого пьющего человека, склонного к укрупнению своей личности и, соответственно, к разукрупнению окружающего. Собственно, как раз на этом и основывается позиция героя-повествователя «Москвы-Петушков»: он стоит в центре сюжета неким цельным монолитом (лучше было бы сказать – протеически-воздушным), а вокруг него суетиться и мельтешит то распадающаяся на куски, то снова собирающаяся в не совсем убедительное целое причудливая и призрачная русская жизнь. Герой в этой жизни, естественно, не растворяется, лишь, как было сказано, протеируя, вбирает ее внутрь себя, чтобы там преобразовать по собственному вкусу. Упомянутой призрачностью отмечен не только никогда не виденный Веничкой Кремль, призрачны много раз виденные им Петушки (призрачны, ибо каждый приезд туда повествователя ознаменован выпадением из времени и пространства – все остальное это лишь смутные воспоминания о то ли реальном, то ли нереальным пребыванием в городе, предстающим, напоминаю, в его воображении синонимом рая – может, был он там, может, и не был ни разу). Призрачно, наконец, и существование в реальном мире парящего в параллельных реальностях самого героя (это отстранение от жизни принципиально декларируется на многих страницах, а в финале текста оно заявлено с недвусмысленной определенностью). Финал дает также основания догадываться об ограниченности существования героя исключительно в рамках текста, являющегося проекцией его внутреннего мира, им же и воссоздаваемого в собственном воображении - подобно Богу, пародийным отражением Которого Веничка предстает в глазах и читателей, и уже за рамками литературы – и почитателей из числа всё той же в основной своей массе сильно закладывающей за воротник и оттого вечно похмельной интеллигентной публики, несмотря на все усилия которой, кстати, в деле провозглашения «Москвы – Петушков» народным произведением, поэма так и не нашла отклика в широких слоях ни потенциально читательской, ни не потенциально пьющей России, где о ней даже спустя более чем пятьдесят лет после написания даже и не слыхивали, отсюда наплевательское отношение к памятнику и даже неоднократные попытки его осквернить в пору стояния на Курском вокзале, по каковой причине он срочно был перенесен на Площадь Борьбы.

Если уж дело на то пошло, можно вообще усомниться во вписанности в реальность редко выходящего из запоев Ерофеева. Сходный вариант очень наглядно представлен в одном из рассказов Хармса.

«Вот бутылка с водкой, так называемый спиртуоз. А рядом вы видите Николая Ивановича Серпухова.

Вот из бутылки поднимаются спиртуозные пары. Поглядите, как дышит носом Николай Иванович Серпухов. Видно, ему это очень приятно, и главным образом потому что спиртуоз.

Но обратите внимание на то, что за спиной Николая Ивановича нет ничего.

Хотите верьте, хотите не верьте, но за спиной Николая Ивановича нет даже безвоздушного пространства, или, как говориться, мирового эфира. Полное отсутствие всякого существования, или, как острили когда-то: отсутствие всякого присутствия.

Однако давайте интересоваться только спиртуозом и Николаем Ивановичем.

Представьте себе, Николай Иванович заглядывает во внутрь бутылки со спиртуозом, потом подносит ее к губам, запрокидывает бутылку донышком вверх и выпивает, представьте себе, весь спиртуоз.

Вот ловко! Как это он!

А мы теперь должны сказать вот что: собственно говоря, не только за спиной Николая Ивановича, или спереди и вокруг только, а также и внутри Николая Ивановича ничего не было, ничего не существовало.

Оно, конечно, могло быть так, как мы только что сказали, а сам Николай Иванович мог при этом восхитительно существовать. Это, конечно, верно. Но, откровенно говоря, вся штука в том, что Николай Иванович не существовал и не существует. Вот в чем штука-то».

Справедливости ради стоит сказать, что относительно ерофеевского литературного героя, да и, наверное, его самого возможен несколько иной ракурс.

Непредставимо его восприятие обыденной жизни такой, какова она есть – во всей ее брутальности, вне эстетического флера, без которого чувствительная его душа не может соприкасаться с ней. Ощущение же флера привносит именно опьянение, подымающее душу ввысь и за счет высоты взгляда, порожденного этим парением, облагораживающего эту реальность и хоть до какой-то степени примиряющего с ней. И даже дающего возможность общения с Богом – правда, общением довольно обольстительным. Те, кто читал поэму, вспомнят, что попытки такого общения герой предпринимал не раз и не два, причем обращения к Богу всегда сопровождаются личным местоимением: умолял Бога моего, мой Бог меня расслышал… - и т.п., напоминающим взывание к Богу католических святых, чье восприятие сакрального очень близко Веничке; и, как докажет позднейшее обращение автора в католичество, больше даже, чем можно было бы предполагать. Беда в том, что когда опьянение - и алкогольное, и мнимо религиозное, а за счёт всего этого и своей собственной личностью исчезает, то оказывается, что сказать нечего ни себе, ни миру, ни Богу – и это прекрасно понимает опустошенный герой, в конце концов спрашивающий самого себя: «Почему ты молчишь, спросит тебя Господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду молчать».

Осознал ли в полноте ужас такого молчания перед лицом Господа ставший в конце жизни католиком Ерофеев?