Да. В дальнюю область,

В заоблачный плёс

Ушел мой приятель

И песню унёс.

Михаил Светлов «Гренада».

Это изначально, испокон веков – деликатная тема, но, вместе с тем, каждая цивилизация всенепременно задавала себе этот вопрос: что есть смерть – антипод бытию или же его логическое продолжение? Нужно ли понимать слово «кончина» буквально? И, разумеется, проблема под названием «Быть иль не быть?» - до сих пор одна из центральных в мировой культуре. Страх смерти, точнее – ужас перед неведанным – базовый человеческий инстинкт - наряду с волей к власти! Отсюда - воспевание героической гибели в эпосе и в рыцарских романах, эстетизирование самоубийств – например, в поэтике Серебряного Века, а также повышенный интерес обывателя к легендам об утопленницах и прочих загробно-бестелесных сущностях.

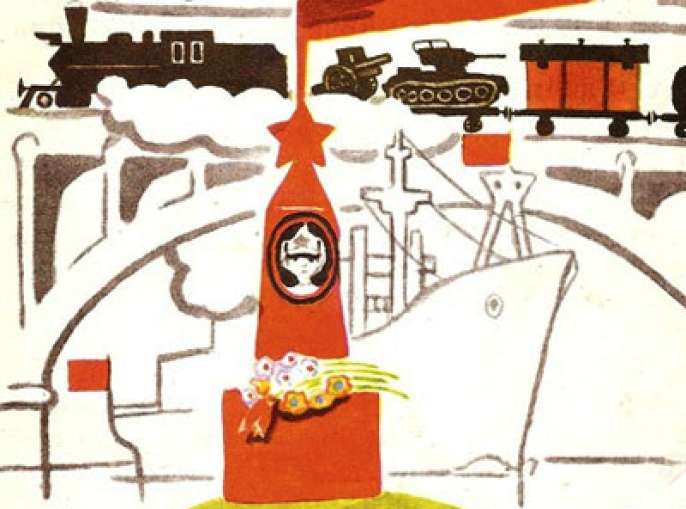

Казалось бы, советская культура, основанная на истмате и диамате, на полнейшем отрицании мира иного, должна была полностью десакрализировать смерть, низведя её до банального физиологического факта. Однако же всё оказалось гораздо сложнее и намного интереснее – по сути, ни одна из мировых цивилизаций не сотворила настолько парадоксальный заупокойный культ, каковой имел место в «грубо материалистическом» Советском Союзе. Я имею в виду феномен ленинской усыпальницы. Тут смешано всё – и древнеегипетская традиция фараоновых пирамид, и эллинская идея мавзолея в Галикарнасе. Но если бы дело огранивалось только этим! Гробница была не просто местом поклонения – люди стояли в километровых очередях, дабы благоговейно пройти мимо тела отца-основателя; на Мавзолей поднимались по праздникам новые вожди – именно с высоты сакральных ступеней они раздавали приветствия ликующим массам. Больше того – кремлёвская стена была отдана под некрополь, и наиболее значимых, великих советских людей хоронили именно здесь. А как – с точки зрения прямолинейного материализма – нужно понимать формулу: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить»? Можно сколько угодно добавлять бессмысленную жвачку: «…В наших пламенных сердцах и трудовых свершениях!» Созревший атеист никогда не выдаст вот такое:

Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой

В горе, в надежде и радости.

Ленин в твоей весне, В каждом счастливом дне,

Ленин в тебе и во мне!

Что это, как не переиначенная формула: Бог во всём? Это же вывернуто-святотатственное, но, вместе с тем, по-большевистски дерзновенное понимание Абсолюта. Итак, попытка создать очередной культ, ибо человек по своей природе не может быть тотально неверующим – просто на каком-то этапе он крушит старые храмы и тут же принимается возводить новые. Однако, мистика Ленина – это всего лишь один из аспектов заявленной темы, а она – весьма многогранна, хотя бы потому, что в 1920-х годах, когда был сооружён Мавзолей, всерьёз обсуждался вопрос о…скорейшем воскрешении Ильича, да и вообще - о практическом бессмертии хомо-сапиенса. Послереволюционная эра была наполнена безумными, чудовищными, а иной раз – даже красивыми сверх-идеями, которые уже спустя десятилетие выглядели как бессмысленный и дерзкий фарс. Однако справедливости ради, стоит отметить, что идея всеобщего воскрешения возникла не в красном Петрограде, а задолго до Революции – так, знаменитый идеолог русского космизма Николай Фёдоров вещал о преодолении болезни и смерти, а также о возможности всеобщего воскрешения. Но Фёдоров был глубоко верующим человеком, и в этом свете вышеназванные концепции приобретают совершенно иной, возвышенно-духовный характер.

…Именно в 1920-е годы русское общество столкнулось с шокирующей десакрализацией смерти. (Мавзолей тут – исключение). Прежде всего, это выразилось в масштабном насаждении кремации усопших, что для православного христианина выглядело кощунственно. Известные художественно-архитектурные журналы постоянно публиковали эскизы проектов крематориев и колумбариев. На соседних страницах располагались эскизы домов-коммун, рабочих клубов и общественных бань. Писалось, что сожжение трупов - цивилизованно, гигиенично и – разумеется – антирелигиозно. Параллельно с этим в «Безбожнике у станка» высмеивались старые традиции погребения со скрюченными старушками-плакальщицами и всенепременно-пьяным батюшкой в плохо подогнанной рясе. Больше того – к теме смерти стали относиться с какой-то нездоровой иронией. Точнее, с чрезмерно-здоровой. Вспомните хотя бы начало культового романа «Двенадцать стульев». Все эти многочисленные погребальные конторы, Безенчуки и «Нимфы», уморительные фразочки, вроде: «У меня гроб как огурчик, отборный, любительский…».

В «Золотом телёнке» Ильф и Петров идут уже дальше и в своём привычно саркастическом тоне повествуют о строительстве крематория. Этот отрывок настолько поразителен в своём цинизме, что его хочется привести полностью, ибо это, как ни что другое выражает дух времени: «В Черноморске собрались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова – крематорий и колумбарий, а может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено; но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: «Ты куда, старушка, прёшься? В крематорий торопишься?» или « Пропустите старичка вперед ему в крематорий пора ». И, удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень нравилась, так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами…»

Или даже так:

«- Ну что, старик, в крематорий пора?

- Пора, батюшка, - ответил швейцар, радостно улыбаясь, - в наш советский колумбарий. Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас, предаться огненному погребению».

Отмечу, что это не было исключительным кощунством «злобных большевиков» – кремация активно внедрялась по всему миру, ибо 1920-е годы вошли в историю человечества, как время безбожия и поклонения новому идолу – машине. Прогрессу. Человека стали рассматривать с точки зрения его физиологического функционирования, а Бога отменили за ненадобностью. Зачем, когда всемогущий Прогресс нам позволит до бесконечности продлевать жизнь? И даже - лабораторным путём - создавать себе подобных? Вся научная и ненаучная фантастика того времени, так или иначе, вертится вокруг этой опасной темы. Олдос Хаксли в своей пугающей антиутопии «О, дивный новый мир», написанной уже в 1930-е годы, не обходит стороной и вопросы смерти. «Смертовоспитание начинается с полутора лет. Каждый малыш дважды в неделю проводит утро в Умиральнице. Там его ожидают самые интересные игрушки и шоколадные пирожные. Ребенок приучается воспринимать умирание, смерть как нечто само собою разумеющееся. – Как любой другой физиологический процесс, – вставила авторитетно директриса». Тут не принято скорбеть и печалиться – просто биологический цикл завершился, посему горите огнём и дайте дорогу молодым да борзым. Как вы помните, в этом стерильно-цивилизованном Эдеме принята гигиеничная кремация: «Крематорий высился, как веха». Больше того – сверхразумное (точнее тупейшее и мерзейшее!) общество даже из этого пытается извлекать пользу. «Раньше при кремации пятиокись фосфора выходила из кругооборота жизни. Теперь же более девяноста восьми процентов пятиокиси улавливается. Что позволяет ежегодно получать без малого четыреста тонн фосфора от одной только Англии. Как приятно знать, что и после смерти мы продолжаем быть общественно полезными». Ничего не напоминает? А ведь это было написано не после, а до Освенцима.

Возникает закономерный вопрос – куда вдруг подевался извечный человеческий ужас перед вратами смерти? Он не пропал – его ловко рационализировали. Логика – проста: в ближайшем будущем мы достигнем практического бессмертия или, на худой конец, активного долголетия. Научимся воскрешать мёртвых, будем создавать людей в пробирках и регулировать уровень их здоровья, интеллекта, возможностей. Страх смерти нужен там, где имеется дилемма в виде грядущего рая или же ада, но человек предвоенной эпохи возомнил себя единственным творцом своей реальности. Так зачем бояться смерти, когда она вот-вот будет преодолима? Владимир Маяковский писал: «Лет до ста расти нам без старости. / Год от года расти нашей бодрости. / Славьте, молот и стих, землю молодости». Уже в послевоенную эпоху писатели-фантасты постоянно обращались к теме долгожительства. Читаем у Ивана Ефремова: ««Сэры Общего Труда мы стали жить до ста семидесяти лет, а теперь выясняется, что и триста не предел…» В этом мире сапиенс умирает, когда ему становится…неинтересно жить, ибо он всё прожил и перечувствовал. Так зачем ему пугаться смерти?

…Вернёмся, однако, к советской исторической реальности. Постепенно в СССР начинает возникать ни с чем несравнимый культ красивой, праведной гибели «в борьбе за это». В этом культе не было никакой меланхолии, напротив, любая печаль здесь слыла декадентским вздором. Благородная комиссарская смерть виделась чем-то, вроде пропуска в Вальхаллу, в некий блистающий мир. Умереть «за Власть Советов», за Родину - это высшая доблесть советского человека. Параллельно с этим появляется и фигура ребёнка-мученика – пионера, павшего от рук врагов – кулаков, бывших белогвардейцев, фашистов. Аркадий Гайдар создаёт пронзительные – почти житийные - образы детей-воителей, которые с улыбкой идут под вражеские пули. Финал повести «Школа» феноменален – умирающий от потери крови, воин-подросток с вселенским приятием констатирует: «Галки не боятся мертвых. Когда я умру от потери крови, она прилетит и сядет, не пугаясь, рядом». Видит он и гибель своего товарища: «Тогда он еще крепче обнял молодую сломанную березку, посмотрел на меня спокойной последней улыбкой и тихо уронил голову на вздрогнувший куст. Мелькнул огонек... другой... Послышался тихий, печальный звук рожка. Шли санитары». Смерть со спокойно улыбкой, будто бы в ожидании вечного блаженства.

В «Военной тайне» Гайдар снова обращается к теме детской гибели во имя Революции, причём, создаёт сказку о Мальчише-Кибальчише по всем канонам священных текстов – тут есть светлый отрок, и свой персональный Иуда – Плохиш. Мыслится высокая жертва. Сделано ли это специально или же по наитию – сейчас уже сложно выяснить. «А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зелёном бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг». Салют Мальчишу! Поклонение. Этот путь, по сути, повторяет и мальчик Алька, для которого и была создана эта странная, не имеющая себе аналогов, сказка: «И светлым солнечным утром, когда еще вовсю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришел провожать Альку. ...И поставили над могилой большой красный флаг». Опять-таки, здесь нет печали и надрыва – одна только спокойная решимость и - вера. И лишь вместо креста – красный флаг.

Поэма Маргариты Алигер «Зоя» выстроена по тому же самому «житийному» канону: от осознания себя и мира – к подвигу и мученической смерти. Все эти поэмы, кинофильмы и монументы создавались не столько «на злобу дня» и даже не в пропагандистских целях – сие творилось для Вечности, которая будет длиться неизмеримо долго, теряясь в золотых веках Прекрасного Далёко. Потому Алигер и пишет: «Навсегда сохрани фотографию Зои. Я, наверно, вовеки её позабыть не смогу». И далее – о девушке, которая выглядит не истерзанной жертвой, но уже превратилась в памятник самой себе: Это девичье тело, не мёртвое и не живое. Это Зоя из мрамора тихо лежит на снегу. <…> Незнакомая власть в запрокинутом лике твоём».

После войны стали появляться новые герои дня – молодые учёные, которым тоже «следовало» сгорать в огне науки. В финале культовой аксёновской вещи «Звёздный билет» мы снова наблюдаем привычную картину красивой, героической жертвенности, разве что поле битвы сменило свои очертания и контуры: «Кто-то сказал, что через месяц у Виктора должен был кончиться комсомольский возраст, ему должно было исполниться 28 лет. Давайте будем считать, что Виктор погиб уже коммунистом». Тау же самая ситуация обыгрывается в другой знаменитой вещи 1960-х – в киноленте «Девять дней одного года». Погибнуть ради. Броситься на амбразуру. В пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» происходит лёгкая перестановка – молодой физик остаётся жить, но погибает его возлюбленная – стюардесса Наташа. Она тоже на краю бездны сохраняет выдержку и верность долгу – замечу, что к стюардессам международных линий тогда было отношение слегка фривольное, как к неким легкомысленно-легкокрылым бабочкам.

…Взорвать себя вместе с врагами, спикировать на вражескую колонну, спасти товарища ценой собственной жизни – да. Самоубийство? Нет. К разочарованным утопленницам и слабовольным висельникам в СССР относились точно так же, как и в христианском мире – с величайшим презрением. Советская мораль презирала слабость, хотя, с оговорками, и прощала Есенину с Маяковским их самовольный уход. У того же Глашатая Революции есть саркастическое стихотворение «Маруся отравилась» - людям той эпохи были ясны аллюзии. Так называлась популярная душещипательная песня. Причиной написания этой самой «Маруси-2» (sic!) была нижеследующая публикация: «В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня...» Маяковский ответил «Короткой жизни точка, / Смертельный яд испит. / В малиновом платочке / В гробу Маруся спит». Считалось, что самоубийство – это нечто из арсенала аффективных барышень, которые поют слезливые романсы, мечтают о неземных страстях и носят батистовые панталоны. В эпистолярной повести «Дневник Кости Рябцева», написанной, как раз в 1920-е годы, самоубийство инсценируют две малахольные кривляки «из бывших», помешанные на любовных страданиях и разговорах о загробной жизни. Интересно, что и тема похорон была редкой в соцреализмовском искусстве, поэтому картина Виктора Попкова «Хороший человек была бабка Анисья» можно рассматривать в качестве интересного исключения. Впрочем, у вполне советского художника Попкова – одного из родоначальников «сурового стиля» - имеется ещё один шедевр под названием «Он им не завидует», причём его лирический герой лежит в гробу и видит стенающих домочадцев. А в небе – летят самолёты. Но он им – не завидует!

…Помните песню: «И родная отвечала: "Я желаю всей душой - Если смерти, то – мгновенной…»? С точки зрения христианина, такая гибель – наихудший вариант, ибо человек уходит без осмысления и последнего покаяния. В советской культуре не было принято изображать, к примеру, болящих, а красный командир, которому предстояло умереть от ран, в последние мгновения не каялся (а в чём, собственно?!). Он видел грядущее Царство Справедливости. От сакрализации героической гибели советское искусство прямиком устремлялось к её романтизации. «Я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской…». От комиссаров в пыльных шлемах – прямиком к кавалергардам, чей век недолог. Жертвенность и пафос декабристов подавались с той же смысловой нагрузкой, что и подвиг Александра Матросова – в борьбе за это. Интриганство и вольтерьянство зарвавшихся аристократов, рвущихся к верховной власти – всё это оставалось за кадром, ибо советский Агитпроп был нашим умным воспитателем. Поэтому мы видели только точёные профили, смелые жесты и благородство линий. Декабристы! Это звучит гордо.

…Вместе с тем, в СССР культивировалось отношение к жизни, как к величайшей ценности. Так, массовая культура не эксплуатировала в «развлекательных» целях тему жестоких убийств, пыток, ужасов и казней. Повторюсь - тема мученической кончины была чётко прописана только одному жанру – героическому эпосу о войне и Революции. Не было в советском искусстве и брутальных суперменов, умеющих за пару минут нашинковать салатик из дюжины своих врагов. Смерть не изображалась, как банальная данность. Никаких фильмов-хорроров. Вот они только что катили по дорогам Небраски, но вдруг на них пролилась серо-малиновая слизь и пожрала их внутренности. Были людишки – нет людишек. Зато людям-с-попкорном будет интереснее хрюкать в нестрашной темноте утеплённого зала… В 1990-х и у нас всё изменилось – подвиги стали высмеивать и подвергать сомнению, тогда как с экранов и страниц новоявленных детективов хлынула потоком кровища, точнее – разбавленный голливудский кетчуп.

…Вместе с тем, интерес к советскому мировоззрению и миропониманию не ослабевает – это интересно, иной раз – спорно. Большое видится на расстоянии. Мы спорим в блогах – что же лучше: воспитывать детей на «жестоких» примерах пионеров-героев или же давать им возможность созерцать бесчисленные убийства по ТВ? В любом случае – советское наследие бесценно, хотя бы потому, что оно уникально. И об этом следует помнить. Как впрочем, и о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, за наши возможности.