| | | | |

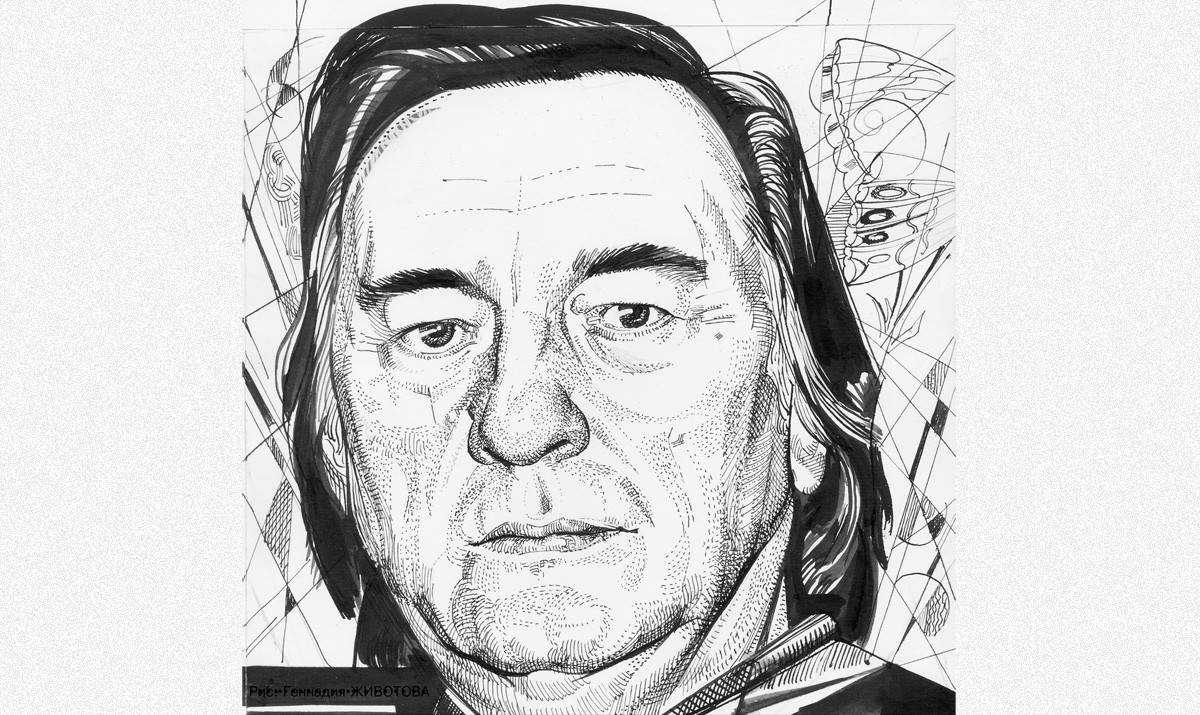

Анатолий Дёма:

"Я УЧИЛСЯ, ГДЕ ТОЛЬКО МОЖНО"

Савва ЯМЩИКОВ. Толя, мы с тобой ровесники, ты на годик постарше. И хотелось бы узнать, что в такой темпераментной, насыщенной жизни одержимого творчеством художника ты считаешь для себя главным? Как говорится, от рождения до сегодняшнего дня?

Анатолий ДЁМА. Савва, это серьезный вопрос. Очень приятно было встретить тебя — подвижника, интересного человека и художника, любящего и понимающего историю нашей страны, историю древнего и современного искусства. Что тебе ответить? Мне кажется, моя мама — это и есть самое значительное в моей жизни, в этом и заключено все последующее. Наверное, любой профессионал стремится к чему-то и всегда возвращается на круги своя. Основы помогают в работе, помогают мыслить, я думаю. И помогают национальные истоки культуры. Разговаривая или споря с моими студентами, я все время чувствую, что ребятам не хватает традиций — и семейных, и традиций искусства. Сейчас мы контактируем с Западом, пытаемся войти в Европейское сообщество. Наверное, это преждевременно. Нужно, прежде всего, не забывать свои истоки, и в первую очередь, истоки семьи.

Мне часто вспоминаются детские годы. Мама была интересным человеком. Как ни странно, здорово играла на балалайке, а я вот совсем не умею. Бывало, даст мне балалайку, а я потренькаю, и бегом на улицу, на речку. Мама рассказывала, что в далекие довоенные годы вместе со своей двоюродной сестрой была приглашена в хор Пятницкого. Тетя Нюра поехала, а маме пришлось отказаться — она работала, отец погиб, на руках были братья, моя бабушка. Мама уникально пела, очень по-своему, как любой талантливый певец. А какие были веселые, интересные застолья! Люди встречались друг с другом совсем не так, как сейчас. Это оттого, что вместе с деревней потерян целый пласт уникальных русских людей, у которых в крови были эта изначальная культура, песня, творческое восприятие жизни, семьи. Все направлялось на то, чтобы человек развивался многогранно.

С.Я. Конечно, Толя. "Наше все" — Александра Сергеевича Пушкина — его ведь трудно представить без Михайловского, Болдина, без Арины Родионовны и крестьян, у которых он многому учился и которые, кстати сказать, к нему относились не просто как к барину, но и как к человеку близкому. Интересно, как ты в своей глубинке решил стать художником?

А.Д. Все мои предки, и дед, и прадед были лесниками. Помню, дед объезжал свои 100 квадратных километров, а я сидел в седле спереди. Деду нужно было беречь государственный лес, а в трудные военные годы это было опасно. Всем нужны были дрова, рубили незаконно, и лесника могли просто убить. Прежде чем рубить, заставляли почистить лес. Даже во время войны чистка леса проводилась, и такие были чистые, красивые дубравы. Руби сухостой, а здоровые молодые деревья не трогай. Вот на таких традициях дедовских я и вырос. Он был талантливый кузнец, рисовал хорошо. Также и отец мой. Оба работали в колхозе. Я к рисованию с ранних лет пристрастился, и как-то все шло органично. Мне захотелось приехать в Петербург. Не в Москву или еще куда-то, а именно в Петербург, в Высшее художественно-промышленное училище. Я знал, что там есть отделение мастеров, а для меня это было главным.

Приехал, поступил в этот институт. На отделении мастеров и граверов мы занимались мелкой пластикой, делали медали. С золотом, другими драгоценными металлами нельзя было работать, за это сажали. Но мы делали интересные вещи в стали. Получив довольно высокий разряд, мы могли работать на Монетном дворе, других весьма ответственных учреждениях. Закончив свое отделение, я в числе пяти процентов выпускников-отличников не ушел из института, а потом, часто приезжая на Урал, чувствовал, что есть какие-то очень сложные духовные связи современного искусства и традиции. Институт помог мне. Наверное, ни Академия художеств, ни какое-то другое капитальное заведение не дали бы мне столько, сколько я получил в этом уникальном учебном заведении. Потому что у нас очень много интересных, ярких программ, которых нигде практически нет. Например, синтез искусств с архитектурой. Проблемы сложные, и то, что я получил в институте, сильно потом помогало.

После института довелось участвовать во многих всесоюзных конкурсах. Например, на конкурсе "Героическим защитникам Ленинграда" мы с Василием Александровичем Петровым и Романовским Феликсом Карловичем получили первую премию. А там было 250 коллективов, в том числе Томского, Аникушина, Вучетича — людей, которые в то время были руководителями в искусстве. Сейчас я думаю, как же молодой человек вдруг выигрывает конкурс? Жаль, что не дали мне этот комплекс построить. Собрали свою команду и построили. Там свои, партийные отношения были. Если не вхож туда, не близок — хоть ты семи пядей во лбу, ничего не получишь. А конкурсы проводили, чтобы какие-то идеи заимствовать. Машины просчитывали сотни вариантов, а потом их использовали.

С.Я. Сейчас еще более несправедливо, чем тогда, только в другую сторону. Тебя теперь не подпустят, потому что другая номенклатура решает, кому строить Мариинский театр. Тебя и меня не спросят.

А.Д.Понятно, блат, свои люди, словом, "человеческий фактор". Но когда дело касается современного конкурса, такие отношения недопустимы. Мы же видим, что получается с конкурсом на тот же Мариинский театр, где побеждают люди, практически не знающие архитектуры города. Чиновники, и люди пришлые, которые выиграли, не смогли решить задачу достойно. Потому что, чтобы ее решить, нужно относиться к архитектуре иначе — очень серьезно и ответственно. Архитектура это государственная политика, это язык нации. Это сказали наши предки, а что скажем мы? Ведь мы перестали строить так. Получается черт знает что! Не архитектура, а какие-то картонные коробки. И одни окна. Ну, может же быть один район горизонтальный, с зеленью, своей дендросистемой, другой район вертикальных построек? Район имеет свой художественный образ, он узнаваем. Нет. Лепят одно и то же. Когда-то и архитектура станет у нас значимым явлением. Не хочу быть пророком, но мне думается, что пришло время, когда государство, руководители правительства должны изменить отношение к художникам. Причем у нас положение особое. Станковое искусство можно выставить, продать. Кто-то сидит в своем саду и делает пейзажи, кто-то срисовывает натюрморт. Существуют же мастерские "Моспроекта", "Ленпроекта", петербургские мастерские. И в каждой столько проектов. Наши ребята с первого курса должны работать, мечтать, дерзать. Это не очень сложное дело. И рождается скульптор не потому, что лепит портрет.

С.Я. Ты рассказывал, как поступил в институт, учился. А кого считаешь своими учителями? Кто больше всего тебе дал? И как на тебя повлиял сам город — Ленинград, Петербург?

А.Д.Думаю, большое счастье и удача, что у меня педагоги самые разные. Сначала это был Михаил Павлович Шабалкин, который мог с нами 20 метров рельефа лепить и больше к нему не возвращаться. У него принцип зрения был, наверное, как у Лактионова, потому мелкое и цельное, могучее не противоречили друг другу, а слаженно и очень интересно воздействовали на зрителя. А потом я попал в руки уникальных педагогов — Петра Федоровича Куликова, Валентины Лаврентьевны Рыбалко, жены Моисеенко. Он другой профессии, живописец, но к нам относился, как к родным, я его считаю своим крестным отцом. Заканчивал я у Валентины Лаврентьевны, а Евсей Евсеевич у нас принимал экзамены, был членом ГЭКа, ГАКа, как сейчас говорят. Эти люди меня воспитали. Евсея Евсеевича Моисеенко я считаю одним из самых уникальных художников конца XX века. Экспрессионизм его, и вообще экспрессионизм как направление в искусстве еще не понят до конца. Но если его серьезно проанализировать, то увидим закономерность настоящего искусства с законченными художественными образами, с народностью колоссальной. Сейчас не говорят о гражданственности, патриотизме, но это же было главным в искусстве. Скажем, удивительный Петров-Водкин. Я впервые увидел его работы в Русском музее. И что меня потрясло, они хранились даже в запасниках нашего Союза. Где сейчас эти работы? Куда их передали? Запасники были большие.

Так что я старался учиться, где только можно: в запасниках, в музеях, в архиве каком-то. Учеба — сложный процесс, это не просто сидеть и рисовать, рисовать, рисовать. Можно рисовать всю жизнь, и все равно не выполнить те задачи, которые ты должен выполнить. Мне кажется, что современной школе нужно шире решать проблемы подготовки художников. Мало научить человека рисовать, или лепить, или писать иконы. Чтобы написать икону, необходимо быть духовно подготовленным человеком. Поэтому иконописцы постились, готовили себя. Образ получался божественный, а простое изображение не может быть иконой.

С.Я. Ты говоришь об иконописцах, и я хочу вернуться к нашему с тобой знакомству. Вот Леша Вронский, твой родственник, сын Сергея Аркадьевича, а мой крестник по творчеству сейчас один из лучших иконописцев России. Сережа мне за несколько лет до смерти говорит: "Савва, ну что за сын у меня?" Что такое? "Он только ест, спит и иконы пишет". Спрашиваю: "А чего ты хочешь, Сережа? Он за нас работает. Отмаливает, как говорится, наши грехи". Сейчас Леша закончил роспись иконостаса, который сделал в церкви Живоначальной Троицы в Голенищеве, рядом с их домом. Ты правильно говоришь: чтобы писать иконы, надо отдавать себя этому полностью.

А.Д.Помню, Леше три года было, мы с ним шли по лесу, и этот уникальный паренек обязательно банку подберет. Я говорю: "Зачем тебе? Брось ты эту гадость". Он повернется и серьезно так: "Помыть же можно. Пригодится". Он вырастал, а Сережа, Сергей Аркадьевич, с которым мы очень дружили, говорил: "Что делать? Как учить? Школа есть школа". И я ему посоветовал отдать Лешу в Загорск к какому-нибудь мастеру, монаху — пусть он иконописью займется.

С.Я. Мой совет отправить паренька в Холуй был принят. Я как раз вернулся из экспедиционной поездки в Холуй, Палех, Мстеру. Когда Сережа с Милой пришли ко мне, говорю: "Отправьте в Холуй. Там такое тихое село. Меньше пишут шкатулки, больше — иконы". Они спросили: "А где жить будет?" — "Что за проблема? У любой бабушки". И действительно, когда Мила его повезла, в автобусе владимирском бабушка спрашивает: "Чего ты такая грустная?" — "Не знаю, где сын жить будет" — "Да у меня будет". И по сей день благодарный Леша посылает этой бабушке посылки. То есть москвич вынужден был уйти в те условия, которые у тебя были в детстве.

А.Д.Только поэтому и получился толк. Знаешь, Савва, я вот все думаю, кто же потомок и кто предок? Как будто ясно. Мой прадедушка предок, а я потомок. Но иногда мне кажется, что все наоборот, как в обратной перспективе. Предки-то мы, а они вперед нас ушли, они потомки. Мы старее их, потому что их жизнь была органичней. Алеша целеустремленный паренек, и потому он стал таким мощным мастером. Но, честно говоря, в среде современных студентов мало таких, как Алексей.

С.Я. Все-таки они есть. Я еще раз в этом убедился, принимая недавно дипломы в Институте имени Репина. В этом году там иконописцев-реставраторов не было, в основном, мастера по масляной живописи, но церковно-историческая мастерская, которой руководит замечательный подвижник Александр Крылов, представила диплом уникального выпускника. Удивительно нежной красоты, скромный петербургский паренек. Когда он выставил в актовом зале огромные эскизы росписи храма в Можайске, я подумал: как такой мальчик поднял эти махины? Работа настолько впечатлила, что никаких обсуждений не было, просто спросили, кто его родители. Они встали, и все их приветствовали за такого сына. Но самое для меня потрясающее — отзыв одного из рецензентов. Обычно его пишут профессора-искусствоведы. А тут вижу — иерей отец Николай (Чернышов). Это мой духовник из церкви Николы в Клениках. Знаю его давно, он 15 лет проработал у нас в Институте реставрации. Когда отец Николай вышел в церковном облачении с научной рецензией, я понял, что хоть что-то в новом времени мы получили. Но вернемся к Петербургу.

А.Д.Конечно, школы — и Институт Репина, и наша — уникальны. Вот только один факт. Каждый год наше монументальное отделение восстанавливает два-три собора. Конечно, чтобы студентам расписать собор, нужны большие знания, советы наставников и людей, которые не бросали это дело, занимались им в подполье. Помню, как мы, студенты-первокурсники, облазили и Смольный монастырь, и даже Храм Спаса на крови — там было закрыто, но мы находили какие-то щели. Не ради хулиганства лазили, а чтобы посмотреть: что это за Церковь? Помнилось из рассказов, что там, огороженная решеточкой, сохранилась кровь погибшего императора. Как же было не залезть? Все это действовало сильно. Или залезали в Смольный собор, чтобы увидеть интерьеры Стасова. Еще была великолепная церковь на площади Мира, взорванная в 1957 году. Зачем? Ради чего надо было уничтожать часть Петербурга? Конечно, это колоссальная ошибка. Думали, что время вылечит.

С.Я. К счастью, сохранился храм Спаса Нерукотворного на Конюшенной, где Пушкина отпевали. Это первый храм, который возвращен Церкви. Ко мне в Москву приехали с письмом, и я, пользуясь своим положением члена президиума Фонда культуры, через Горбачеву Раису получил положительную резолюцию. Теперь, бывая в Петербурге, всегда прихожу на Конюшенную. Вот и в этом году на Троицу мы с Виктором Сергеевичем Правдюком были там на службе у отца Константина. А ведь могли и эту церковь уничтожить, забыв о Пушкине, не пожалев потрясающий стасовский интерьер. Я считаю, что уж если возводить храм, по аскезе приближенный к раннему христианству, то такой, как тот, что архимандрит Зинон под Псковом построил. Он полностью повторяет храмы X века. А если задуман духовно-светский храм, то образцом может быть такой петербургский, со стасовским интерьером.

А.Д.Уникальным совершенно был храм Всех Скорбящих. Петербургский классицизм, и в то же время на церковь-то не похоже, имеет свой самобытный стиль. Когда это сделано? Тогда, когда было просто невозможно уйти в другую ипостась формообразования. Мы имеем на углу Чернышевского и Шпалерной храм, поражающий своей новизной, я бы даже сказал, что по тому времени это авангард. Но он не выпадает из закономерного развития архитектуры своей эпохи. Внутри был потрясающий иконостас. Конечно, жаль, что не все сохранилось, но я думаю, что найдутся талантливые люди, которые четко войдут в образ и этот шедевр восстановят.

Мне Петербург дал очень много. Правда, сомнения были. Думал, может, надо вернуться на Урал, к своим истокам, природе. Что-то еще поискать, как-то по-другому посмотреть на свое дело. Но судьбе было нужно, чтобы я остался здесь, стал преподавать в институте, где учился, а институт наш, я повторяю, уникален. Сейчас я заведую кафедрой скульптуры. Ребята интересные, новые совершенно. И я им завидую, потому что они начинают с азов.

С.Я. Толя, ты говоришь "завидую". Честно говоря, я, москвич, не просто завидовал, но всегда преклонялся перед ленинградскими традициями. Видимо, потому, что город стоял немножко в стороне от основной магистрали — атеистической, коммунистической. В Москве ведь варились основные "котлы". Кроме Моисеенко, Фомина, кроме замечательных архитекторов, был у вас еще один человек, который очень много дал для художественной культуры России. Это Василий Алексеевич Пушкарев, директор Русского музея. В будущем году мы постараемся торжественно отметить его 90-летие, и мне хотелось бы, чтобы ты сейчас вспомнил об этом человеке.

А.Д.Очень хорошо помню Василия Алексеевича. Это был подвижник, который мог запросто прийти в мастерскую, даже без приглашения. Он был другом многих и многих художников. В большей степени он тяготел к Институту Репина, потому что это Академия, и он сам ее выпускник. В то же время они с Моисеенко постоянно бывали в нашем институте. Причем плеяда, с которой работал Пушкарев, — она же тоже академическая. Но в свое время они ушли сюда. В наших стенах художникам свободнее дышалось. Ну, конечно, нас долбали, наши педагоги за это получали шишки, но нас заставляли несколько по-другому думать. Это были не просто летящие тряпки, не просто "да здравствует" и размахивание руками, а серьезные пластические открытия. Учителя за этим следили. И замечательно, что они участвовали в конкурсах вместе с нами.

Я всегда думаю о том, какие все-таки молодцы музыканты, театралы. У них рядом со старшим Толубеевым, — я никогда не забуду, он у нас выступал много раз, — на сцену выходил первокурсник, второкурсник, третьекурсник. Вместе варились в котле, создавая могучий сплав настоящей культуры. И, наверное, нам тоже надо подумать о том, чтобы начало обучения было более ярким, запоминающимся. Молодой художник должен со старшими работать. Ты, мастер, пишешь икону, и я должен стоять рядом с тобой. Чтобы постигать композицию, использование материалов, прочие важные вещи. Чтобы твоя душа была таким же инструментом, как все остальное.

С.Я. Толя, не все замыслы в результате конкурсной политики тебе удалось осуществить, но очень много памятников все же поставил. Мне бы хотелось, чтобы ты назвал наиболее дорогие. И за что тебе больше всего пришлось побороться, пострадать?

А.Д.Думаю, в моем творчестве, в общем-то, довольно скромном, удачи есть, конечно, как у каждого художника. Вообще я считаю, что художник должен не много делать вещей. Пусть будет мало, но интересных, раскрывающих образ своего времени. Я люблю свою работу "Героическим защитникам Ленинграда". Это яркий пример содружества архитектора и скульптора. По стилю — такой экспрессионизм середины XX века. Делали ее в 60-е годы, когда стало уже чуть полегче, надежды появились, и мы чувствовали себя раскрепощенными.

"Одесса — город-герой" — интересный проект большого коллектива. Мы работали с Сергеем Ивановичем Евдокимовым — я считаю, он был одним из самых уникальных архитекторов в те годы. Не был вхож во власть, просто руководил 12-й мастерской, строящей Васильевский остров, но он — подлинный академик. Великолепный рисовальщик, с чувством юмора, артистичный — потрясающе изображал Кутузова с повязкой, устраивал капустники, за которые ему попадало. И вот мы с ним проектировали "Одессу — город-герой", из-за отсутствия денег так проектом и оставшуюся, но первую премию нам присудили.

Мелкие свои работы люблю. Например, памятник Пушкину в Сургуте очень люблю. Там Пушкин двадцатилетний, а наверху летит Муза. Много было замечаний: зачем Муза летит над Пушкиным? Ведь Пушкин и сам Муза! Но я увидел именно это — доминанта, а рядом мимолетно проносится такая красавица русская с веночком. Как в его стихотворении: "В младенчестве моем она меня любила И семиствольную цевницу мне вручила. Она внимала мне с улыбкой — и слегка По звонким скважинам пустого тростника Уже тогда наигрывал я слабыми перстами И гимны важные, внушенные богами, И песни мирные фригийских пастухов". Как помнит мальчишка Пушкин начало, когда "в немой тени дубов Прилежно я внимал урокам девы тайной". И этот Пушкин — одна из моих любимых работ. Или надгробие балерины Аллы Шелест — легендарной, как Уланова. Эта работа особая, потому что её должны были закрепить в мраморе, шрифтами несколько талантливых ребят. И я не ошибся в них. Дмитрий Воронов, прекрасный мой выпускник и дивная его супруга Воронова Вика загорелись, и мы выполнили эту работу. Вика сейчас закончила с отличием институт и сделала памятник Рахманинову для санкт-петербургской Капеллы — самобытно, как яркий художник. Не просто сидит Рахманинов и играет на рояле. Никакого рояля, даже и Рахманинова-то нет, но все же это Рахманинов.

С.Я. Толя, ты ставил памятники многим людям. Кто тебе наиболее интересен, кто остался в памяти?

А.Д.В основном, это памятники подвигу в Великой Отечественной войне. Вот, скажем, ансамбль на Николаевском судостроительном заводе. Мы делали эту работу долго, лет пять — архитекторы Арефьев, Гребеньков, скульпторы Новиков, Азоль. В центре заводской территории, где было грязно, — площадка метров в 120. Она ограничена четырьмя дорогами. Центральная стела посвящена войне, памяти героев, а те, что слева и справа, — строительству флота российского с древнейших времен до нашего времени. Там портреты героев, темы подвига, огненного рейса знаменитого, клятвы. Как аккорды в монументальном искусстве.

Дорог мне и большой памятник судостроителям в Северодвинске. Вообще это современный город, где архитектурное решение сведено к строительству времянок. Ни одного ансамбля. Но нет ансамблей и в современном Петербурге. А ведь это город уникального ансамблевого строительства. У нас сейчас новостройку называют в юмор "Страной дураков", "Страной идиотов". Стыдно, конечно, но это делалось нашими коллегами, друзьями и даже педагогами. Ничего не скажешь, жизнь диктует свое.

Ты говорил добрые слова обо мне, а я все думаю, какое же невероятно сложное дело — искусство. Знаменитые или не знаменитые, но вместе мы прожили такую интересную жизнь. И из нее высеклись искры направлений, которые будоражат многих молодых. Выходит, мы не зря некоторые произведения создали. Они нравятся людям. Важно найти своего зрителя и быть мудрым. В древнем искусстве так и было. Чтобы воздействовать на человека, когда он вошел в собор, и тот синтез был подлинным — свет, музыка, потрясающие звуковые эффекты, колоссальная общность культуры и могучих эмоций всех людей, стоящих в храме. Этому надо учиться нам.

С.Я. Толя, ты уже о некоторых своих планах сказал, но все-таки традиционный вопрос. Что бы тебе больше всего хотелось сделать в те сроки, которые тебе, как и всем нам, отпущены свыше?

А.Д.Конечно, Бог, что дал, то Он и возьмет вовремя. Хочется успеть еще что-то. Вот Керчь собирается поставить памятник Петру Первому. У меня есть композиция "Начало", где Петр Первый, его сподвижники Феодосий Скляев, Корсаков, автор первой подводной лодки Никонов, Верещагин, который научил Петра рубить топором. И вообще вся команда начала легендарного флота российского. С нетерпением жду завершения этого проекта.

С.Я. Что-то Бог тебе даст осуществить, что-то, может быть, останется в проектах. Но я тебе искренне завидую. Завидую по-хорошему, как друг. И очень рад, что ты крыльев своих не убираешь — вот там они, где-то между лопаточками. Крылатость эта, озаренность переходит и в твои работы. Я чувствую ее и в Музе Пушкина, и в развевающемся шарфе Чехова. Спасибо тебе, Толя, за эту беседу.

А.Д. Спасибо большое, Савва. Ты интересный человек, реставратор, писатель, знаток древнерусского искусства. Желаю тебе крепкого здоровья и новых открытий.

1.0x