Александр Проханов — писатель, мыслитель и… Художник. Эта часть его творчества менее всего известна. Отдельные работы в разные годы публиковались в газетах "День" и "Завтра". Однако феномен прохановских так называемых "ненаглядных лубков" детально не исследовался. В начале 2000-х годов в Москве прошла крохотная выставка, собравшая избранный круг зрителей из числа искусствоведов и друзей Александра Андреевича. Выставка эта широко не освещалась в СМИ и носила характер камерного, полузакрытого мероприятия.

В рамках празднования 80-летия ее главного редактора, мы посвящаем публикацию этой потрясающей, оригинальной, напоенной светом и цветом, графике.

Это еще одна грань многосторонней, универсальной личности Александра Проханова, чьи лихие, боевые и яростные передовицы в "Завтра", оказывается, имеют свою оборотную сторону, но не тёмную, а напротив, — светоносную, райскую, отсылающую к незыблемым основам народного духа и вечной красоте родной природы.

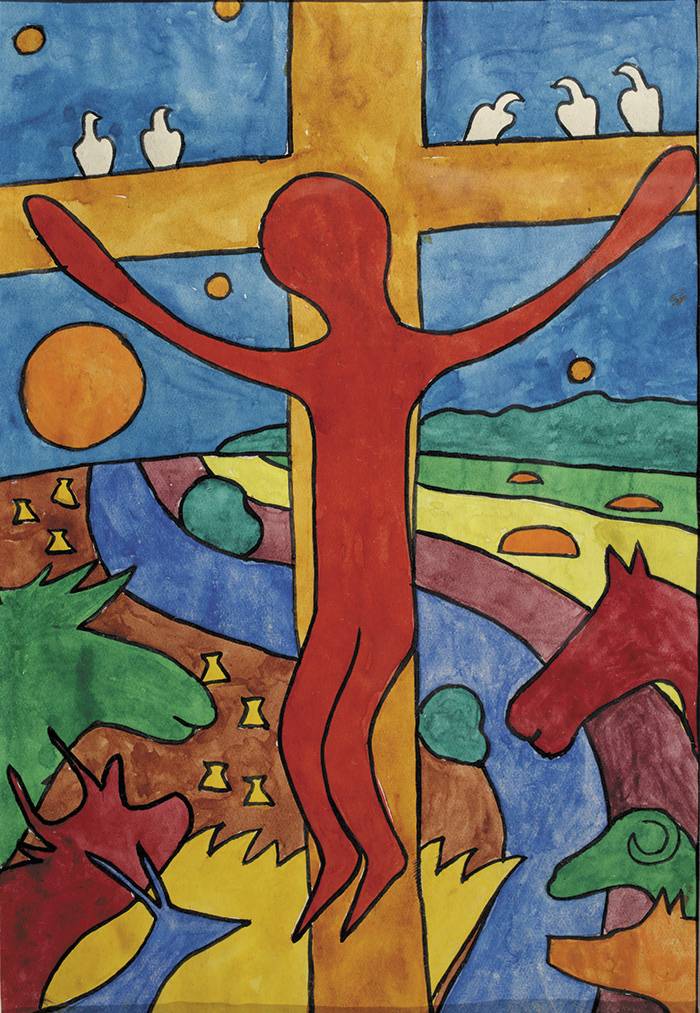

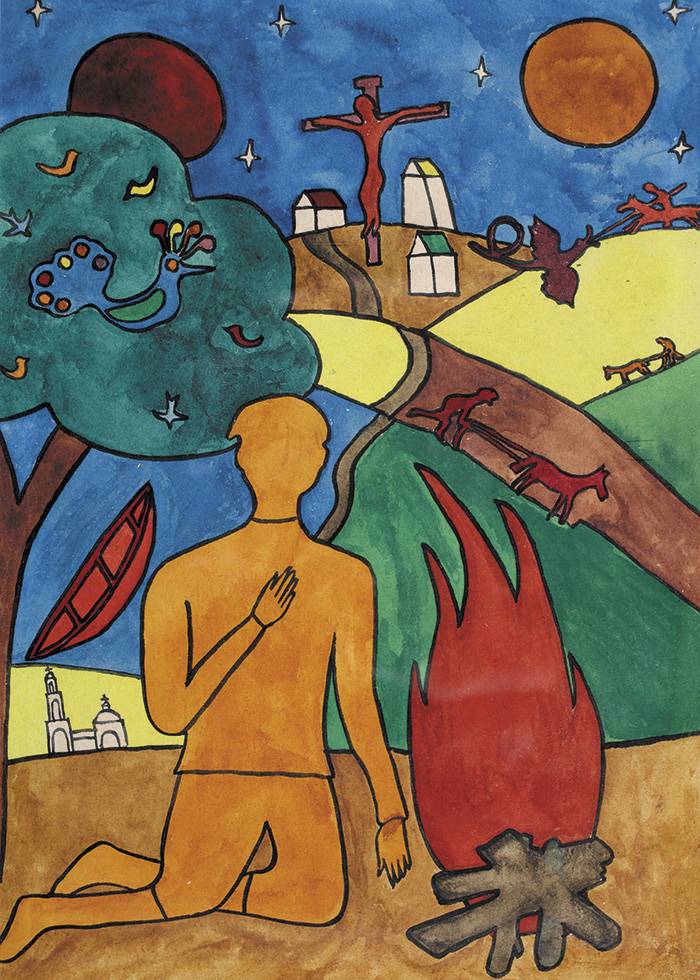

Все эти произведения созданы в начале 1970-х годов. По словам Александра Проханова, в ту пору ангел водил его кистью. Длилась эта волна не более полутора лет. "В какой-то миг ангел улетел, и краска на кисти засохла…".

Ангел улетел, но образ его запечатлён навеки.

Возникновение лубков для меня загадочно. Оно не предполагалось, я никогда не рисовал, никогда не макал кисть в воду и никогда не захватывал из коробки с акварелью мазок. А тут случилось нечто немаловажное — в 1972 году вышла моя первая книга — "Иду в путь мой". Эта книга для меня уникальна не только потому, что она первая, но и потому, что она собрала в себе все мои фольклорные представления, все мои мифологические чаяния, весь мой опыт общения с русской деревней, весь мой опыт собирания песен, хождения по северным деревням, сарафаны, которые выносили крестьянки и раскладывали по зеленой траве, чтоб я мог ими любоваться, вятские и каргопольские игрушки, маленькие глиняные божества, которые лепили старушки, похожие на кудесниц. К тому же, у меня к тому времени родились дети, я был молодой отец, я был преисполнен энергии света, во мне что-то бушевало, что-то взрастало, что-то восхитительное, восторженное, связанное с грядущим, надежда на чудо, поджидавшее меня в неизвестной, возникающей передо мной жизни.

Вышла моя книга. И мне очень хотелось, чтобы эту книгу красиво проиллюстрировали. Но сам формат книги был очень бедный и не предполагающий иллюстраций — ни черно-белых, ни цветных. И один из художников, слывший нонконформистом, нарисовал какого-то лучника, стрелявшего в звезду из лука. Такая беглая, ничего не означающая картинка, которая меня очень разочаровала. Сама книга казалась мне великолепной, я ее нюхал, целовал, многократно открывал, медитировал над страницами, даже клал ее под подушку. Это было мое ликование. Я посвятил эту книжку маме и бабушке, еще живым, которые меня взлелеяли, перед которыми я благоговел. И я решил сам проиллюстрировать эту книгу, просто с опозданием. Она лежала на столе, а я вынул листки бумаги, обычной писчей бумаги, даже не ватмана, разрезал их на две части, взял лист, положил перед собой, наполнил граненый стакан водой, раскрыл акварели, которые остались у меня от моих детей, которые к тому времени их уже бросили, окунул толстую кисть в воду, а потом макнул ее в эту фарфоровую коробочку с алой краской, подхватил мазок и нанес на белый лист бумаги. И это меня потрясло. Этот сплошной красный цвет, еще не имевший формы, на листе бумаги пламенел, он ожил, он зажег в моей душе какой-то ответный, красный мак. Это меня поразило, я испытал некое потрясение. И тогда я стал делать фантасмагорические иллюстрации к моей книге. Повторяю, я никогда не рисовал, у меня нет знания анатомии, я не понимаю законов света, не знаю, как подбирать цвета, как нежно-лиловый должен сочетаться с пурпурно-алым, я этого не знаю. У меня был набор моих красок, у меня были фантазии. Я начал рисовать контуры. Контуры людей, существ, зверей, животных. И заливать эти контуры краской. Это не были лица в полном смысле, это были овалы, круги, человек был как некая тень, такие тени были в Хиросиме после бомбардировки — нет человека, остался только контур, только тень. И вот эти тени, которые были тенями моих литературных образов, я заливал красками. И возникали поразительные, на мой взгляд, картины, которые меня страшно волновали. Это был монохром, те цвета, которые находились в вазочках. Это был густой синий цвет, или абсолютно зеленый, или алый, или желто-цыплячий, или золотой. И возникла целая плеяда таких рисунков, контуров, аппликаций. И то, что я создавал, меня потрясало. Я не мог поверить, что такое возможно. Я рисовал часами, мои дети уже ложились спать, я оставался один среди ночной комнаты и при лампе рисовал запоем. Потом эти аппликативные рисунки начали приобретать какие-то человеческие черты, у них появились глаза, носы, бороды, какие-то орнаменты, их кофты начали наполняться какими-то рисунками, пластикой, стали возникать цветные половики и возникла целая сюита.

Но этому предшествовал ряд событий. Это странствование по русским деревням и городкам, это собирание народных песен — мы с друзьями уходили каждый в свою сторону, собирали песни, а потом возвращались домой, в нашу квартиру в Текстильщиках, ставили на стол бутылку водки и тарелку огурцов, садились вечером и пели песни. Пели их до утра. Пели народные песни — песни XVI века, языческие песни, магические, хлыстовские песни, которые вообще не значились в фольклорных справочниках, даже у Афанасьева. И когда утром за окнами начинало светлеть, бутылка, которую мы ставили, оставалась практически полной. Нам не нужна была водка, мы были пьяны от этих божественных песен, мы переживали в хоровом пении катарсис. Тот, кто не пел в хоровом пении русские народные песни, многое потерял, как он, может быть, потерял ощущение первой любви. И это пение песен создавало во мне восхитительное напряжение, стремление ввысь, в эмпирей, к чему-то иррациональному, божественному. А скитаясь по деревням, я много летал на маленьких самолетиках, на двукрылых бипланах. Приезжаю я в Нижний Новгород на поезде, надо добраться в район, и я сажусь на самолет. А тогда этих самолетиков было очень много, можно было добраться до любого центра. И я на этих самолетиках летал и видел землю. Я видел поля — вот желтое поле, а вот пашня, черное поле, а вот вьется дорога, а вот стоят стога, а вот пасется корова, а вот зеленый луг, а на нем несколько лошадей, а вот деревня, а вот дым летит к самолету. И это зрелище земли сверху вниз меня тоже поразило, и я свои рисунки рисовал сверху вниз — все, что я вижу с неба на земле. В свое время Брейгель изобрел такой ракурс чуть сверху на все свои картины, на своих охотников или на детей, играющих в зимние игры. А потом этому, конечно, способствовало рождение детей. Эти маленькие дети, которые возникли, несли в себе огромную энергию, энергию родовую, генетическую и свою собственную. Это тоже наполняло меня этими состояниями. Одним словом, меня постоянно как бутон изнутри распирало, я должен был раскрыться. И книги для меня оказалось мало. И я раскрылся в этих рисунках. Было такое ощущение, что ко мне подлетел какой-то ангел, коснулся моих глаз, коснулся моих рук и заставил меня рисовать. Я рисовал непрерывно в течение полутора лет, нарисовал массу этих рисунков, этих лубков. А мой двоюродный дед, Николай Титович, Царствие ему Небесное, он был близок к миру искусств. И он был художником, он понимал законы художества. И глядя на мои рисунки, он пожимал плечами — они его абсолютно не устраивали, так как не вписывались в законы художества ни цветами, ни формой, ни пластикой. А потом, увидев, что я это не оставляю, он сказал: "Ну что ж, если из него это прет, то пусть он это и рисует". Помню такое снисходительное, несколько ворчливое, стариковское позволение мне рисовать эти рисунки. И я их рисовал. Прошло примерно полтора года. А потом ангел, который вложил мне в руки кисть, взял и улетел. И я потерял всякий интерес к рисованию. Так и остался лист бумаги с незаконченным рисунком, наверное, остался стакан с водой, наполненной каким-то красным цветом, кисть с засохшей акварелью где-то лежит. Я больше ни разу в жизни не прикасался к рисункам. Это было чудо, это было вторжение в мою жизнь какого-то начала, которое и породило эти лубки. А потом это начало исчезло, пропало. Видимо, я переключился на более жестокие формы бытия — начались мои войны, начались мои странствия, связанные с цивилизацией — это не побуждало меня рисовать, это побуждало меня писать.

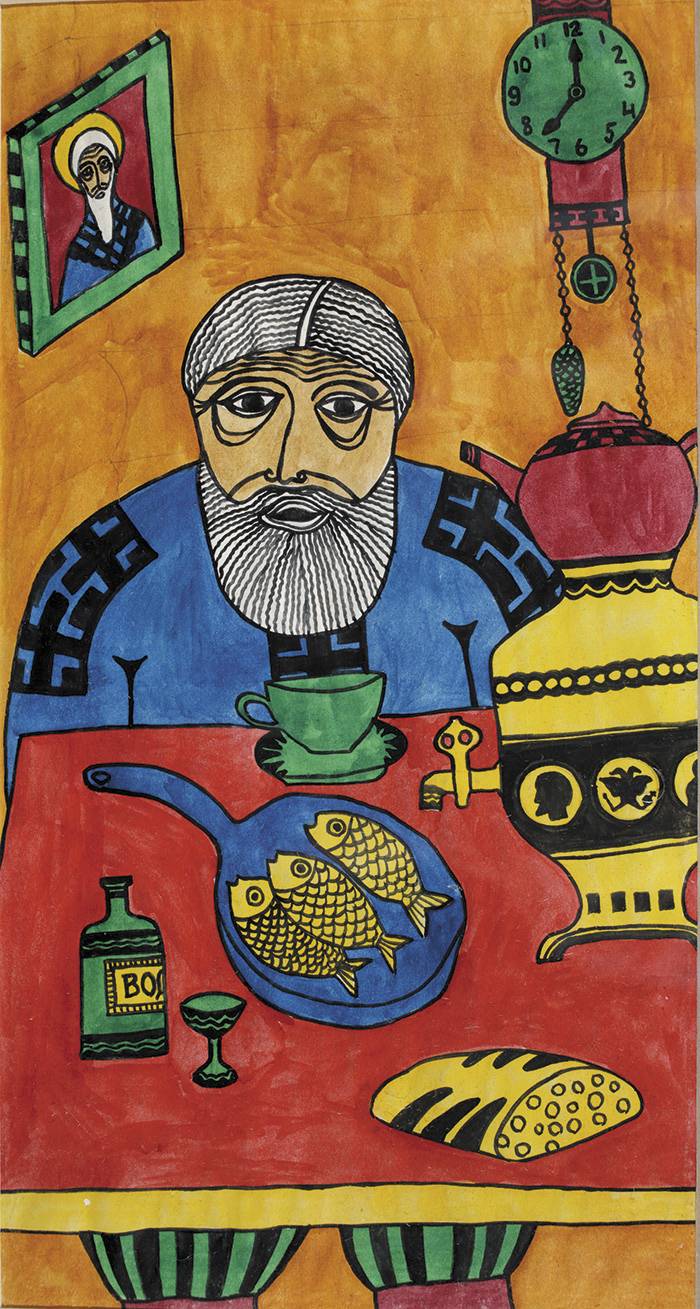

Я показывал свои лубки друзьям, моему кругу — художникам-нонконформистам, Василию Полевому, Николаю Мануйлову по имени Кук. И они очень высоко их оценили, они восторгались этими лубками. Я показывал эти лубки другим моим друзьям, архитекторам, которые реставрировали псковские церкви, они тоже высоко их оценили. Так возникла эта плеяда, эта серия. Мне захотелось их опубликовать, и некоторые из них я опубликовал — первые рисунки я опубликовал в журнале "Кругозор", который включал в себя пластинки с музыкой. Поехав под Уржум, в Вятскую губернию, я привез оттуда песни и нарисовал старика, который сидит рядом с хором, и они поют народные песни. Вторая публикация появилась в модном тогда журнале "Знание — сила", где я рассказывал о своих каргопольских странствиях, там были фотографии привезенных мной из Каргополья игрушек — конь с головой бородатого человека, кентавр, а по-русски Китоврас, маленькие божки, которые катаются на санях — и несколько моих лубков. На этом кончилось их типографское странствование и уже через много лет была сделана выставка этих лубков — их оформили, поместили в рамки, красиво развесили в зале недалеко от музея Пушкина, недалеко от Остоженки. Туда приходили всякие именитые художники и высоко отзывались об этих лубках. По-моему, Вахтангов подошел и сказал мне: "Ваши лубки пахнут медом". Мне это показалось большим комплиментом.

До поры до времени они так и лежали, я о них почти забыл. А потом я написал один роман, "Крейсерова соната", о том, как на утонувшем крейсере "Курск" чудом спасся один матрос, его ангел вынес из пучины, и вот он странствует по современной Москве, наполненной злом и тьмой 1990-х годов. И спасшийся чудотворец начинает рисовать, создает наивные картинки. И эти картинки он использует как компрессы, которые прикладывает к зонам зла. Вот он видит вертеп, где истязают девушек, он берет рисунки и прикладывает к стене как горчичник. И зло улетучивается. Когда вышел роман, он вышел в обычном, коммерческом издании и в подарочном — роскошные тяжелые фолианты. И я туда решил поместить эти лубки как иллюстрацию к роману. У меня до сих пор есть эта книга, и там напечатаны все лубки.

Они делятся на три серии. Первая серия посвящена иллюстрации моей книги — аппликативные странные существа, как некие цветные тени. Второй период я назвал "Казачество", потому что я вместе со своей молодой женой ездил к казакам, вернувшимся из Туречины. Они жили в Куме, я называл их кумскими казаками. Я учил их песням, мы пили вино, они были старообрядцы, и я слушал их дивный говор. Я нарисовал целую серию, посвящённую казачьему циклу — всадники, казачьи игры, казаки, которые ловят певчих птиц и фазанов, казаки, которые танцуют древние танцы, — всё это казачья серия. Третья серия посвящена московскому царству, царю Алексею Михайловичу, Тишайшему. Царская охота, царь приходит в приказ, дьяки несут ему грамоты подписывать, царь выходит на Красное крыльцо в Кремле, а потом Раскол — раскольники тянутся всей семьей, несут вязаночки с дровами, чтоб предать себя сожжению. Вот эти три цикла.

двойной клик - редактировать галерею