Author: Александр Гулин

СТАРОГЛАДКОВСКАЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

35(352)

Date: 29-08-2000

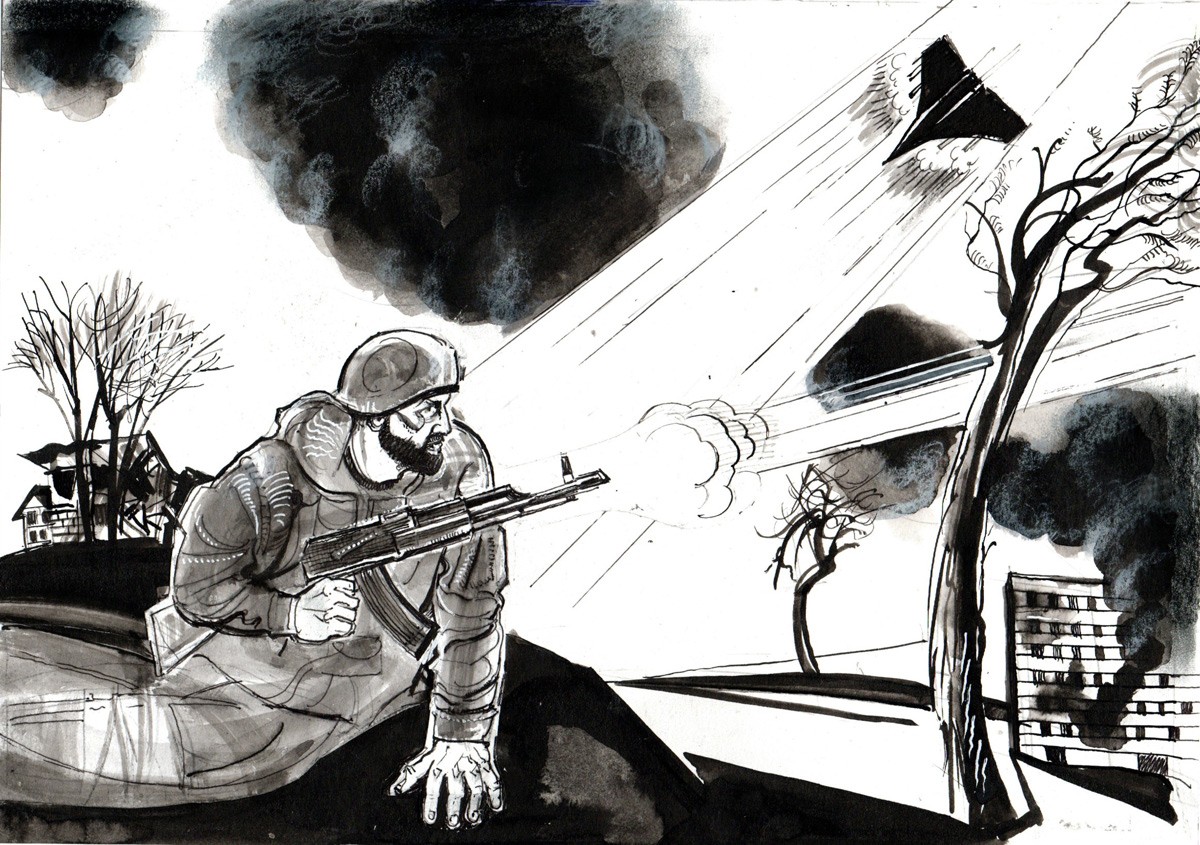

НАЗВАНИЕ ЭТОЙ СТАНИЦЫ мало кому в России напомнит сегодня о русской литературе. Скорее уж придет на память незнакомое прежде обыкновенному человеку слово "зачистка". Так случилось, что Старогладковская наших дней стала одним из населенных пунктов, о которых упоминают военные сводки. Насколько можно судить, ни пять лет назад, ни теперь больших боев за станицу не велось. Но расположенная в Шелковском районе Чечни, она за последние годы изведала все самые дикие плоды национального эгоизма. Потерявшие разум сепаратисты ввергли себя в политическое, культурное, экономическое прозябание. Попущением ослабевшей Москвы они обратили в рабов, изгнали, в том числе с неправедно доставшихся им земель, все чуждое себе по крови. Сами обрекли себя войне. Стали передовым отрядом вселенского хаоса.

Может быть, Старогладковская — это уже никакая не станица. Может быть, от казачества в тех краях не найдется даже малого, что еще напоминало о нем в поздние советские времена. И уж во всяком случае, обжигающие реалии сегодняшнего дня сделали бесконечно далекой мысль о том, что в этой станице по имени, степном ауле по настоящему положению вещей начинался когда-то один из наиболее масштабных творческих миров за всю историю русской словесности. Но какая бы пропасть ни развела день нынешний и день минувший, кровоточащая, взорванная войной "чеченская украина", кроме всего, что по-прежнему дорого нам в былой и современной жизни, остается для меня той самой землей, где были написаны первые произведения Льва Толстого.

Помню, как мы, молодые тогда сотрудники московского музея Толстого, привезли в Чечню огромную выставку о жизни писателя — настоящий передвижной музей. Выставка добиралась отдельной машиной, а мы летели самолетом, налегке. Дорога из Грозного (около ста километров) — мимо газовых факелов у селения Толстой-Юрт, через пологий Терский хребет, по мосту над Тереком у станицы Червленной и дальше — левым берегом реки, показалась тогда не слишком живописной. Появилось, конечно, волнующее чувство жизненной новизны. Но желанного по молодости потрясения, изумления мы не испытали. Новощедринская, Шелковская, Гребенская… Старогладковская.

Она почти не отличалась от прочих станиц, расположенных в нижнем течении Терека, какими они были в то время. Улицы, покрытые асфальтом, а больше разбитые грузовыми автомобилями, глубокие лужи в колеях — раздолье домашней птице, те же скромные русские дома и куда более зажиточные — чеченские. Оплетенные виноградом тенистые дворы, плодовые деревья в садах. Перед закатом по улицам проходило неторопливое стадо: несколько десятков коров и множество горбатых буйволов, которых традиционно держали горцы.

Цель нашего приезда по-своему определила и тот угол зрения, под которым мы наблюдали станичную жизнь, и то, с какой стороны раскрывалась она перед нами. Все же это была не вполне обычная станица. На центральной площади виднелся издалека недавно установленный памятник Толстому. Правда, не юному фейерверкеру, позднее прапорщику, чья артиллерийская бригада квартировала здесь годами, а Толстому последних лет жизни, строго взирающему на мир со своего пьедестала. Там же, на площади, в одноэтажном доме, где много лет находилась школа, занявшая потом новое здание по соседству, располагался ее директором основанный народный музей писателя. В этом доме поместили свою выставку и мы.

Разумеется, на первых порах каждый, с кем ни приходилось общаться, считал необходимым заговорить с тобой о Толстом. Но очень скоро стало ясно, что это не просто дань вежливости и не одно желание найти единственно возможную на первых порах почву для беседы с приезжим. Память о русском писателе и в самом деле как-то незримо проникала собой вполне обыкновенную, будничную жизнь станицы. Так бывает повсюду, где оставила по себе след мало-мальски известная личность, и уж тем более человек всемирно знаменитый. Живущим тут из поколения в поколение начинает казаться, что это едва ли не их родня. "Вот прямо здесь, где стоит мой дом, где мы с тобой сейчас разговариваем, вот тут как раз и стояла хата, в которой он жил", — признания такого рода слышались постоянно.

Впрочем, не одно счастливое свойство человеческой памяти "присваивать" давно минувшее, делать его зримой воочию реальностью, что-то еще другое говорило в жителях этой новой, преображенной, не боюсь сказать — израненной ХХ веком станицы. Толстого здесь уважали все: русские, чеченцы, кумыки, ногайцы, ингуши. Возникало почти физически ощутимое чувство, что имя писателя связывает воедино в будни и праздники все разнородные, подспудно несогласные составляющие внутреннего мира древней казачьей станицы, и даже до некоторой степени — всей советской Чечни. Погашает тлеющие фитили. Смиряет вражду и гордость. Конечно, в меру, отпущенную культурному явлению. И все же…

О причинах подобного единения думалось тогда мало. Разве что неясный голос в душе подсказывал: ничего общего с поздними толстовскими идеями тут нет и в помине. Почему-то невыносимо фальшивой казалась любая попытка (это, впрочем, делалось постоянно на наших глазах) объяснить все увиденное личными устремлениями писателя, его поздними мечтами о миротворчестве. Как часто приходилось в те годы слышать это скользящее по поверхности: Толстой хотел, чтобы все люди мира жили в мире. А мы видели драматичную, многоцветную, способную взорваться, но какими-то глубинными скрепами стянутую в одно целое с нашей общей семьей беспокойную русскую провинцию. И самый взрыв представлялся настолько невозможным, что не было никакой нужды уяснять существо, подлинную природу этих скреп.

Гром не грянет, мужик не перекрестится. Теперь-то уж видно: в той далекой довоенной Чечне Толстого ценили безошибочно верно. Имя его повторял с уважением "всяк сущий в ней язык" потому, собственно, что слышал в этом звуке, отбрасывая все иное, голос великой имперской Родины. Тут не было никакого парадокса. Да, конечно, Толстой, как мало кто еще, мечтал в последние свои десятилетия о крушении всякой, прежде всего родной, Российской, империи. Но разве не ее державным духом был он воспитан, не от него получил свою могучую силу, творческий простор, и разве не он оказался в итоге, вольно или невольно, может, сам того не желая, несравненным его выразителем? Вечная Россия, богатая и плодоносящая, являла себя сквозь века в современной судьбе терской станицы, там, где больше ста лет назад создавались "Детство" и "Набег", пробивались первые ростки будущих "Казаков". Даже в насквозь искаженном своем существовании она способна была понять, умирить и принять всех живущих на просторах империи. Здесь помнили Толстого, как помнят нечто главное о самих себе. Он был ощутимой для всех частицей дорогого, не до конца потерянного Третьего Рима. И образ писателя в силу столь весомых, самых последних причин тоже представал избавленным от тяготевших над ним мучительных конфликтов, открывал в себе лишь по-настоящему живое, как воздух, необходимое потомкам.

БЫЛАЯ КАЗАЧЬЯ СЛАВА казалась вырванной из этих мест почти с корнем. Смута уходящего столетия опустошила, продолжала опустошать русский Терек жестоко и беспощадно. Только старые фотографии, десятками принесенные в музей коренными жителями станицы, как неясная тень, напоминали о прошлом цветении. Сильные воинственные люди: черкески, газыри, папахи. На поясе у каждого кинжал, иногда шашка. Но более всего поражали лица этих бородачей. Спокойные, открытые, полные достоинства. Государевы слуги. Никакой суетливости, подавленности, желания казаться кем-то другим, а не самим собой, никакого затаенного чувства вины — верных признаков духовного сиротства.

В самый день первого приезда мы допоздна засиделись во дворе с нашим хозяином. Говорили о Москве, о Толстом, о Кавказе. Хозяин принес откуда-то из дома видавшую виды балалайку и стал петь. Звучали, в общем-то, знакомые казачьи песни: "Скакал казак через долину", "Конь гулял на воле", "Хазбулат удалой". Но, думаю, ни одному из нас ничего подобного слышать не приходилось.

На балалайке играл он плохо. Слух у него заметно хромал. Голос был хриплый и грубый, только что очень громкий. Тем не менее, в этом почти карикатурном, совершенно неправильном пении прорывалась такая первозданная сила и правда, что поневоле захватывало дух. Немолодой, грузный, он казался в тот миг и охотником Ерошкой, и одним из тех героев-станичников, что распевали вот эти же песни, выступая в поход на "турку", поляка или германца. Увлеченные, ему невольно подпевали и мы. Над головой мерцали грозди винограда, сквозь густую лозу виднелось южное бархатное небо с рассыпанными на нем крупными осенними звездами. Заканчивая песню, он ударял кулаком по столу и с каким-то особенным вызовом говорил: "Вот так! По саму межу!" Позднее я слышал один раз, как пели казачки, среди них была и жена нашего хозяина. Ходили трое, взявшись под руку, по станице, и пели. Для себя и людей. Голоса сливались почти идеально, все интонации были взвешены на редкость поэтически. А все-таки в памяти остались навсегда те самые первые, такие грубые, такие пронзительные песни.

Когда тебе двадцать с небольшим, а вокруг та же самая (ну хотя бы в чем-нибудь та же самая) среда, что окружала Толстого, как не почувствовать, пускай на минуту, что ты — это Дмитрий Оленин, что люди, что земля вокруг тебя словно сошли со страниц "Казаков"? Особенно, если уже отгремели торжества, все, кто приехал с тобой, давно вернулись обратно, и ты остался в станице один на целых три недели. Работа — лекции, экскурсии — занимала время. Но, кроме того, выпадал счастливый станичный досуг в самом разгаре теплого кавказского сентября. Как тут не дать разгуляться воображению, не смешать в одно вымысел и реальность, прошлое и настоящее? Если вдобавок ты приехал сюда после непростой, запутанной московской жизни, по которой хотя и начинаешь тосковать порой, но которая отходит с течением времени все дальше и дальше? Там остались проблемы, не развязанные узлы. А тут все другое. Как не полюбить эти скучные по первому впечатлению, неизвестно чем пленившие сердце края? Как не привязаться к этим людям?

Дорога к Тереку занимала немногим меньше часа. Она тянулась, пересекая бесконечные виноградные поля в пойме реки. Все это был лес. Тут, в этих самых местах, Толстой охотился на фазанов, кабанов. И его герой в похожем лесу забывался вдали от всех, выслеживал оленя, слышал голоса "чакалок", отмахивался от комаров. Ничего этого не стало. Километры вдаль уходящих полей… Говорят, уже чуть ли не в тридцатые годы лес раскорчевали, засеяли плодородную почву пшеницей. Позднее перешли на виноград. Может быть, так и следовало поступить? Здесь работали, отсюда кормились в большинстве своем жители станицы. А по выходным все было тихо. Жаркое солнце. Воздух дрожит от зноя. И Терек все ближе и ближе. На подходе к реке по левую сторону дороги несколько дубов, с виду очень старых. Вот они наверняка стояли тут в середине прошлого века. Как, почему сохранились? Кто знает? Дальше еще немного по открытому полю, и вот он лес над рекой — все, что от него осталось.

Даже эта узкая, метров сто, не больше, лесная полоска (есть над Тереком и более широкие массивы) поражала необычайной пышностью, изобилием живой природы. Тропинка к реке местами проходила под сплошными сводами сомкнувшихся деревьев. А вокруг — трава в человеческий рост, переплетенные стволы, по ним там и тут поднимаются вверх мощные ростки дикого плюща, чуть ли не какие-то лианы. И комары, комары… Сплошной не умолкающий звон. И близкий шорох стремительно бегущей воды. Равнинный Терек — все равно ведь горная река. Он рыжий, мутный от размытой породы, широкий, ледяной. Если смотреть на волны, от быстроты его течения почти моментально начинает рябить в глазах. То ли от увиденного пиршества жизни в этом лесу над ним, по какой ли другой причине, только может показаться, что и Терек — живой. До Каспия ему отсюда — рукой подать. И уже готов пролиться с детства знакомый его бурный, вкрадчивый, его ужасающий монолог. Тут и Лермонтов, и Толстой, и впечатления сегодняшнего дня: все как-то незаметно соединялось в душе.

Только одного недоставало в общей картине. Не было тех самых гор, хотя бы увиденных издалека, хотя бы мелькнувших, как дивная греза: полуявь, полусон, так поразившая некогда героя Толстого. Жители Старогладковской говорили, что в особенно ясную погоду их можно наблюдать прямо отсюда, не покидая станицы. Мне это удалось только по прошествии нескольких лет. Но в ту "оленинскую", уже никогда потом не повторившуюся пору, я увидел их почти нечаянно, как, вероятно, видели сотни приезжих, как видел в первую встречу с кавказскими краями и будущий писатель.

Старенький рейсовый автобус медленно двигался по шоссе от Кизляра. Справа за окнами был однообразный, скучный пейзаж. Там начинались буруны — почти безжизненная, покрытая колючкой, редкой желтой травой полупустынная степь. Слева — все те же поля вдоль реки. Иногда мы обгоняли совсем уж медленные трактора с большими длинными прицепами. Они везли виноград, целые горы винограда, изумрудного или синего, насквозь просвеченного солнцем. Мы находились между Курдюковской и Старогладковской. В какой-то миг автобус выехал на возвышенный участок дороги, взгляд невольно перестал замечать ближние предметы за окном и остановился на самом горизонте. Далеко-далеко за полями, за Тереком едва различимой цепочкой тянулись белые снеговые вершины. Русский Кавказ.

ЭТО БЫЛА МОЯ ЗЕМЛЯ. Мои степи, леса, мои горы. Моя история, поэзия и проза. Что с того, если я так и не поехал в горный аул Ведено? Не увидел воочию Валерик? Эти незнакомые мне места тоже были мои родные, вошли в мою судьбу навсегда. Может быть, гребенские казачьи станицы теперь станицы только по названию. Может быть, в далеком горном ауле проклинают сегодня русское имя, русскую речь. Все впереди. Будет Россия, о которой годами не ведали, только едва догадывались, русский ли, горец, и мы еще посмотрим. Что бы ни происходило с нами в нашу смутную пору, мы и сегодня узнаем эту былую, эту грядущую Родину в лицах своих солдат, воюющих в Чечне.

Не так давно по радио передали: последний директор нашего музея — чеченец, которого знали и мы, сумел там все сохранить от полного разорения. Еще раньше по телевидению прошли кадры: начальник российского Генерального штаба встречался с населением Старогладковской. Как показалось из мимолетной телевизионной картинки — на той самой площади, стоя на пороге музея Толстого.

1.0x