Среди критических замечаний в отношении хуторского хозяйствования, наиболее часто встречаются два:

Первое замечание - хуторское хозяйство не может быть рентабельным;

Второе замечание - современный урбанизированный (городской) россиянин, не в состоянии потянуть такое трудное дело, как хуторское хозяйство, в отдаленных и неосвоенных благами цивилизации районах.

Поразмыслив, я решил начать свою аргументацию - "за/против" - с освоения Дальневостоного региона России и привести примеры реальных историй жизни переселенцев - хуторян.

Самой знаменитой стала история крестьянской, старообрядческой, семья Худяковых.

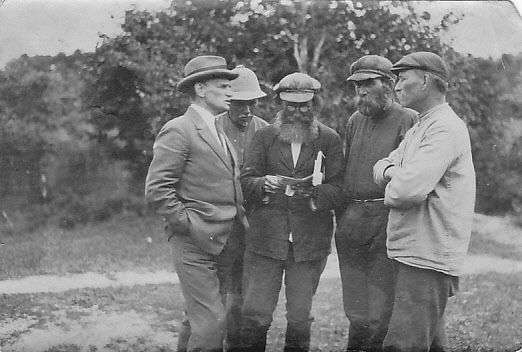

Об этой семье писали: знаменитый русский писатель, ученный и иследователь Уссурийского края, Владимир Клавдиевич Арсеньев, на фото с братьями Худяковыми, он единственный, кто в шляпе.

двойной клик - редактировать изображение

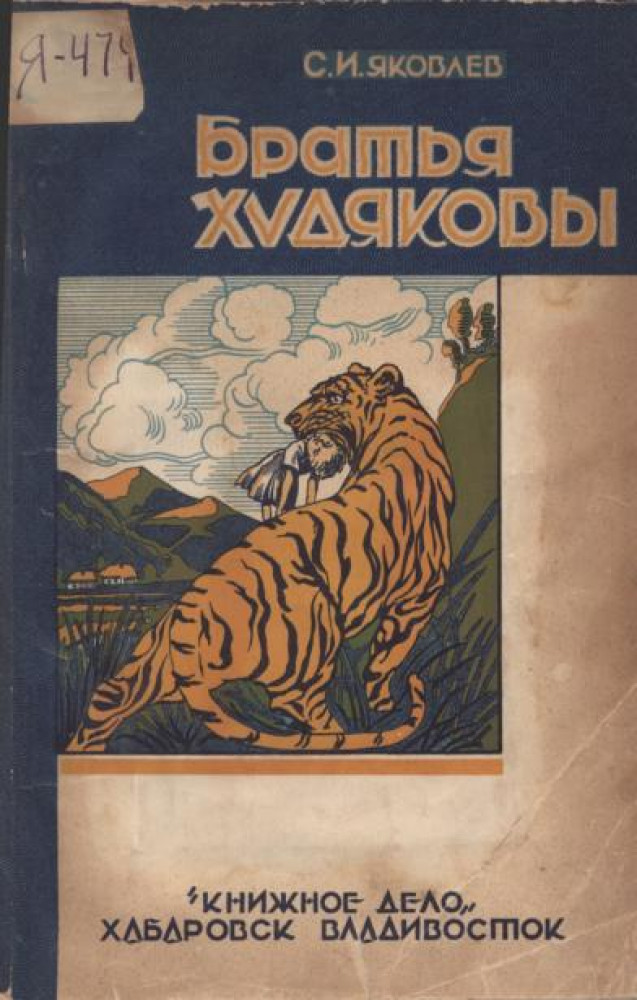

друг Арсеньева Яковлев Сергей Иванович написал книгу:

двойной клик - редактировать изображение

и даже американский историк Дж. Стефан, писал о них: «Среди 14 000 крестьян, переселившихся на Дальний Восток в период 1859-1882 гг., семья Худяковых показала, чего можно достичь, будучи изобретательным, энергичным и имея удачу».

Я честно пытался сократить найденный мной исторический материал, но всё представляется столь интересным и важным, что рука не поднялась сильно урезать.

"Леонтий Дмитриевич Худяков унаследовал от своих предков стремление к свободе и перемене мест. Его дед ещё в 1812 году выехал с семьёй из Москвы и поселился в Тобольской губернии. Сначала там жилось хорошо, но вскоре край стал усиленно заселяться, начались дрязги, земельные споры, появились исправники и становые, одним словом, жизнь испортилась. И, как обычно поступали старообрядцы, Худяков бросил свое хозяйство и переселился в Томскую губернию, где поселился в деревне Тамбарской, Мариинского округа. Здесь вырастил он семью, здесь и умер. Его сын Дмитрий, отец Леонтия, ставший настоящим сибиряком, унаследовал от отца его строптивый характер и старую веру. Но шло время, умер и он.

Его старший сын Леонтий, вскоре тоже стал подумывать, как бы убраться подальше, в необжитые места, где нет тесноты, где не беспокоят становой и исправник...

Хозяйство Леонтия Худякова отличалось достатком, который накапливался годами неустанного труда, трезвостью и упорством. У него была большая изба, пашня, покосы, огород и мельница на речке. Он промышлял зверя и охотился на птицу. У него было 8 лошадей, не считая молодняка и жеребят, 6 дойных коров, а также имелся племенной бычок. Была и домашняя птица – куры, утки и гуси.

Расспрашивал Леонтий странников, богомольцев и бродяг о разных местах, куда заносила их судьба. Так узнал он про Амурский край, где земля неделеная, луга некошеные, в тайге зверя и птицы сколько хочешь, в реках рыбы – масса, растут на воле виноград, груша и другие плоды. В конце 1871 г. подал он прошение в Томск на имя губернатора об отчислении из деревенского общества и выдаче пропускного свидетельства, но лишь в 1874 г. его увольнительный приговор был отправлен в Приморскую область. Только в начале 1877 г. пришел ответ, в котором говорилось:

«именем Его Императорского Величества великого государства всея Руси разрешается въезд на свой личный кошт в необжитые сибирские и восточные края крестьянину Леонтию Дмитриевичу Худякову на вечное поселение, освободив его сыновей Федора, Павла, Иустина, Александра, Афанасия, Парфения и Федота от воинской повинности…».

7 февраля 1877 г. Л.Д. Худяков выехал из деревни Тамбарской с женой и малолетними сыновьями и 22 октября прибыл в Южно-Уссурийский край, где был причислен к обществу деревни Михайловки Приморской области. И в первый же год он пострадал от наводнения: был унесен весь заготовленный для дома лес. И остался Леонтий со своим семейством при одном коне. Было ему 43 года.

Осмотрев земли на Сучане, хотел Леонтий переселиться туда, но, не получил пособия от администрации Южно-Уссурийского края. Пришлось избрать для поселения пост Раздольный, как наиболее близкий к городу, где можно было легче заработать средств на пропитание своего большого семейства.

Не имея средств на пропитание, Леонтий увез во Владивосток двух своих сыновей – Федора и Павла. Первому было 14 лет, второму – 12. Отдал их на работу в кондитерскую Пиллера за 25 руб. в месяц. а На эти деньги купил хлеба и уехал в Раздольное к остальным четырем сыновьям. Отец не очень огорчался тем, что в округе нет школы. Одного за другим он посылал сыновей к дьячку в село Никольское для обучения грамоте и арифметике. Большего мужику, видит бог, знать не надобно, в том глава семьи был убежден.

Пахать, сеять, косить, жать, управляться с лошадьми, промышлять зверя, ходить за пчелами и многому иному научит самый лучший учитель – жизнь. Не труд прилагается к грамоте, поучал детей Леонтий, а грамота – к труду. Делай так, как делают отцы и деды, и улучшай жизнь, соображай и придумывай то, до чего не додумались они, – вот и вся премудрость.

В 1880 г. Леонтий Худяков получил разрешение от исправника о разработке земли на правом берегу Суйфуна в 8 верстах от Раздольного.

В 1884 г., с помощью сыновей, разработал 15 дес. земли, успел обстроить усадьбу с пристройками для скота, кузницей и мельницей для своей надобности, а также положить основание садоводству. Годом раньше в семье Худяковых появилось прибавление – дочь Анастасия.

1 августа 1884 г. Л.Д. Худякову было отведено в собственность 100 дес. земли на берегу р. Кедровки, впадающей в Суйфун.

Вот как объяснял 1 февраля 1887 г. Леонтий Худяков главную причину своего переселения в Уссурийский край:

«Переселился я главным образом в Уссурийский край с малолетним семейством, состоящим из 6-ти сыновей, не столько из-за льгот, как потому, что землю можно получить, как нам объявлено было, в собственность. И заняться хлебопашеством, садоводством, пчеловодством, чем я занимался в Томской губернии и к чему желал приучить своих сыновей».

Так сбылась крестьянская мечта Леонтия – собственный участок земли, на котором он мог спокойно трудиться, не боясь, что его земля может быть отнята при переделе сельским обществом.

Жить в Уссурийском крае было вольготно, разве что в первые годы беспокоили нападения хунхузов из Китая. Упреждая дерзкие набеги, Худяковы до мелочей продумали охрану головной усадьбы. По тревоге вся семья занимала круговую оборону. Хутор окружал высокий забор, ворота при опасности запирались накрепко. Все сыновья, не исключая малолетних, встречали неприятеля метким огнем. Военный губернатор Приморской области пожаловал Леонтию Худякову медаль за успешное отражение набегов банд, вторгшихся в пределы русского края.

В 1884 г. старшему сыну Федору исполнился 21 год, Павлу – 19, Иустину – 15, Александру – 13, Афанасию – 9, Парфентию – 8 лет и дочери Анастасии – 1 год. Сыновья выросли крепкими, здоровыми, самостоятельными и смекалистыми. Ходили по земле уверенно, в лесу чувствовали себя не гостями, знали и травы, и деревья, и повадки зверей.

Старший сын Федор помогал отцу вести хозяйство на хуторе, занимался пчлами. Начав с нескольких ульев, довел их до нескольких десятков. Среди военных и гражданских чинов Владивостока великолепный худяковский мед шел нарасхват.

Павел был отменным охотником. В свежем, копченом, сушеном, соленом мясе большая семья недостатка не испытывала: в окрестных лесах водились кабаны, изюбры, медведи, дикие козы, благородные олени, которые иной раз заходили прямо на хутор. На лугах разгуливали фазаны. Не редкостью были тигры, о существовании которых до приезда из Сибири Худяковы слыхом не слыхивали. Диковинного зверя – громадную полосатую кошку – впервые убили на усадьбе, где она средь бела дня набросилась на жеребую кобылу. Павел приобрел вкус к необычной охоте, очистил ближайшие леса от опасных соседей, за что едва не поплатился жизнью.

В 1886 г. газета «Восточное обозрение» поведала читателям о «замечательном случае», происшедшем в лесу близ хутора: «На охотившегося крестьянина П. Худякова напали три больших тигра. Одного из них Худяков убил наповал, двух ранил, один из последних сильно поранил самого Худякова. Врач, пользующий его, ручается за выздоровление».

Действительно, Павел выжил, но на теле и лице остались страшные шрамы. Но не только охота была основным его занятием. Присмотревшись к повадкам осторожных и пугливых пятнистых оленей, он впоследствии устроил оленью ферму. В огороженный большой участок редколесья загнал штук пятнадцать оленей, добился приплода, и через несколько лет хозяйство стало приносить постоянный доход.

Самым знаменитым в роду Худяковых стал Иустин Леонтьевич. Результаты его неустанного, многолетнего труда, творческих поисков воплотились в конкретные и осязаемые достижения: в новые сорта плодово-ягодных растений. Они до сих пор продолжают удовлетворять потребности людей, хотя самого создателя давно нет в живых.

Каждый из братьев отличался самобытностью, предприимчивостью и талантом. Этот талант имел творческий, деятельный характер, опирался на исключительное трудолюбие и упорство. Неудачи не повергали их в уныние. Неизбежные при хозяйствовании потери – неурожай, гибель пчелиных семей от какой-то напасти – не гасили предприимчивость, а разжигали и усиливали ее.

Первые работы по садоводству начались в 1885 г. Вначале были высажены местные дикие яблони и груши, местная красная смородина, уссурийский виноград и синяя смородина (алданский виноград), вывезенная Худяковыми из Благовещенска. Как страстный любитель садоводства Иустин не удовлетворился имевшимся под руками материалом местных лесов и стал искать источники, откуда можно было приобрести для сада более ценный материал, который давал бы доход в хозяйстве.

Трудны были эти поиски. Кругом безлюдье и бездорожье. Да и хозяйство-то было еще бедное, только что начинающееся. В 1889 г. были добыты первые черенки благородных сортов яблонь и груш и сделаны прививки. Черенки дал уездный начальник Хомяков, которому их выслали из европейской России.

Из 180 прививок принялось около 100 штук. В 1891 г. в саду были высеяны косточки маньчжурских слив, которые Худяков взял у знакомого китайского доктора Куфу. Косточки дали дружные всходы. К 1895 г. на хуторе братьев Худяковых был уже порядочный сад.

Но не только крестьянский труд занимал братьев.

Один из соседей Худяковых, некто Хлебников, пригласил Павла, Иустина и Александра, на промысел сивучей, куда-то на «Верховские Камни». Это было для них совершенно ново и любопытно. Конечно, они с радостью согласились, а Леонтий не возразил, считая затею сыновей временной «блажью». В феврале 1891 г. исполнилось желание братьев Худяковых выйти в море.

«Они – эти энергичные, вечно идущие вперед люди, крепко взявшие себе место на сухом берегу, не преминули испробовать свои силы и на море», писал о братьях Худяковых дальневосточный писатель С.И. Яковлев.

На берегу реки Кедровки ими была сооружена небольшая верфь, на которой по собственному нехитрому проекту они заложили первое судно – однотонный бот, верой и правдой прослуживший им два года. В 1893 г. братья построили уже пятитонную шхуну и охватили промыслом все побережье Приморья – от корейской границы до северного посёлка Терней.

Для ведения комплексного многоотраслевого хозяйства потребовалась дополнительная земля. В 1895 г. Л.Д. Худяков приобрел в собственность еще 393 десятин земли.

В 1896 г. в Южно-Уссурийском крае произошло небывалое наводнение. Не обошло оно и хутор Худяковых. Водой унесло часть хлеба, весь запас сена, а также часть хозяйственного инвентаря. Опоздай сыновья Худякова на несколько дней с морского промысла домой, эта беда окончилась бы полной катастрофой для отца. Дело в том, что через несколько дней по возвращении братьев домой опять начались ливневые дожди и продолжались с разной силой недели две. Не успокоившаяся еще горная Кедровка сразу начала затоплять всю долину – от «горы до горы» – верст 6–7. Вода подступала уже к усадьбе. Обезумевший от страха скот сбился во дворе и ревел дикими голосами. Нижестоящие надворные постройки были снесены волнами. Сыновья «летали» на своей шхуне под полными парусами от дома к сопкам и перевозили туда имущество, хлеб из кладей, домашний и хозяйственный скарб и запасы. Переправили и перевезли скот и лошадей, наконец, переехала и их мать. Федор, старший сын, уже давно был на «новоселье» – укрывал от дождя привезенное имущество, загораживал скот и т.д. Только старик Леонтий отказался ехать: «Из дома никуда не выйду». А вода все подступала. Несколько раз сыновья звали его, но он сидел на кровати и не соглашался ни на какие уговоры. Наконец вода ворвалась в сам дом. Поднятая водой тяжелая деревянная кровать поплыла по комнате. В этот момент к окну вплотную подошла шхуна, и Леонтий с помощью сыновей перешел на палубу и даже прослезился от умиления: «Хорошо иметь таких сыновей».

После наводнения братья решили перенести усадьбу на более высокое место, лежащее выше уровня самых больших разливов буйной Кедровки, и вскоре исполнила свое намерение – перенесли дом и хозяйство на новое место, где они и прожили до 30-х годов XX века.

Строились Худяковы основательно. В полуверсте поставил себе дом Федор, с другой стороны, менее чем в ста саженях, отгрохали на пару домину Александр и Афанасий. Иустин и Павел остались в старом доме. Больше всего от наводнения пострадал сад Иустина Леонтьевича. Спустя три года, у него было уже 700 диких груш, 150 слив и 70 яблонь с привитыми черенками, а также с полсотни ягодных кустов-дикоросов.

В 1899 г. глава семьи - Леонтий Дмитриевич и Павел Леонтьевич Худяковы были участниками Амурско-Приморской выставки в г. Хабаровске, где Л.Д. Худяков был награжден Похвальным листом Императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты за представленную на выставке охотничью лодку с принадлежностями собственного чертежа и изготовления. А его сын Павел, участвуя в народных стрелковых состязаниях, завоевал первый приз. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков вручил ему ружейную новинку – винтовку Мосина.

При строительстве шхуны проявился талант 20-летнего Афанасия Худякова. Он своими руками соорудил вместительную, широкую, изко сидящую, но легкую на ходу шхуну. По контракту с промышленниками и торговцами он развозил по станицам и стойбищам на р. Уссури всевозможные товары. Конкурентов обошел. В малую воду казенные пароходы не ходили, а его неказистая ладья легко преодолевала мели и перекаты, добиралась до самых верхних селений. Потом Афанасий Леонтьевич по собственным чертежам построил двухмачтовую шхуну, ходил на ней в Японское и Охотское моря, добывал нерп и сивучей. Он самостоятельно овладел математикой, навигационными науками и прочей мудреной теорией и в конце марта 1903 г. экстерном сдал экзамен на штурмана дальнего плавания.

Он изучил фотографическое дело, сделал множество отличных снимков животных, растений, видов природы тех мест, куда уходил в плавание.

За представленные альбомы Афанасий Леонтьевич первым из Худяковых был принят в члены Общества изучения Амурского края. Рационализаторская мысль братьев Худяковых била ключом. Жители окрестных сел называли их механиками.

В сентябре 1897 г. была спущена на воду более мощная шхуна. Назвали ее «Хуторок» в честь своего хутора, настоящего родового поместья, в котором дружно бок о бок жили все члены этой большой и трудолюбивой семьи. В течение 22 лет в результате упорного, кропотливого труда Л.Д. Худякову удалось создать образцовое фермерское хозяйство, которое считалось самым лучшим в Южно-Уссурийском крае...

Продолжение следует.