Александр Введенский - самая, пожалуй, яркая звезда русского поэтического авангарда, затмевающая собою даже Велимира Хлебникова. Причем, в отличие от последнего – звезда с отраженным, направленным внутрь светом, снаружи почти никому не светящая и - едва ли греющая. Ее свет можно наблюдать, но как либо использовать в своих целях – невозможно. Это понимали уже рядом живущие с ним друзья: Хармс, не без оснований считавший себя его учеником, испытавший на себе его влияние до такой степени, что иногда даже трудно определить, им ли написаны его произведения или его другом; Заболоцкий, после короткого периода увлечения его поэтикой очень скоро возненавидевшего ее смертной ненавистью и выразивший неприязнь к ее изобретателю в открытом письме под названием «Мои возражения А. И. Введенскому, авто-ритету бессмыслицы» в следующих, отчасти справедливых, отчасти – несправедливых, словах: «Стихи не стоят на земле, на той, на которой живем мы. Стихи не повествуют о жизни, происходящей вне пределов вашего наблюдения и опыта, - у них нет композиционных стержней. Летят друг за другом переливающиеся камни и слышатся странные звуки – из пустоты; это отражение несуществующих миров. Так сидит слепой мастер и вытачивает свое фантастическое искусство. Мы очаровались и застыли, - земля уходит из под ног и трубит издали…»

То же самое касается и бытовой жизни Введенского, исследовать которую не представляется возможным ввиду часто возникающего впечатления, что таковой по большому счету у него вообще не было. А если и была, то внешне ничем не отличалась от обыкновеннейшего пошляка. И, вместе с тем, за нею в закоулках сознания все время умудрялся брезжить некий другой путь. И тогда поэт выпадал из общей человеческой массы, пошлое течение его жизни прерывало некое подобие поста, расставлявшего все по надлежащим местам, озарявшего ослепительным светом все то, что он делал раннее.

Примечательно, что лучше всего наступлению этого поста содействовало отсутствие денег, другие стесненные обстоятельства, более же всего – тюрьма, где, к сожалению, ему довелось побывать всего дважды. Но зато во время первой отсидки именно там его впервые посетило осознание попусту уходящего времени, ложности жизненного пути и ощущение конечной цели, которое совсем скоро найдет окончательное завершение в написанной в конце жизни двухчастной поэме « Где. Когда».

Но и при чтении более ранних его произведений его произведений кажется, что отпущенную ему Богом жизнь он воспринимает лишь как подготовку к смерти. Или, если быть точней, протяженность первой - как длительное ожидание последней. О смерти он, отрешаясь от бытовых вещей и обстоятельств, постоянно думает, пишет, она ему все время сниться – едва ли не во всех мыслимых и даже немыслимых для человека вариантах.

Читаем в Серой тетради, ведомой поэтом во время его пребывания в камере ленинградского Дома предварительного заключения:

«Не один раз я чувствовал и понимал или не понимал смерть. Вот три случая, твердо во мне оставшихся.

1. Я нюхал эфир в ванной комнате. Вдруг все изменилось. На том месте, где была дверь, где был выход, стала четвертая стена, и на ней висела повешенная моя мать. Я вспомнил что именно так была предсказана моя смерть. Никогда никто мне моей смерти не предсказывал. Чудо возможно в момент Смерти. Оно возможно потому что Смерть есть остановка времени.

2. В тюрьме я видел сон. Маленький двор, площадка, взвод солдат, собираются кого-то вешать, кажется негра. Я испытал сильный страх, ужас, и отчаяние. Я бежал. И когда я бежал по дороге, то понял что убежать мне некуда. Потому что время бежит вместе со мной и стоит вместе с приговоренным. И если представить его пространственно то это как бы один стул на который и он и я сядем одновременно. Я потом встану и дальше пойду, а он нет. Но мы все-таки сидели на одном стуле.

3. Опять сон. Я шел со своим отцом, и не то он мне сказал, не то я сам вдруг понял: что меня сегодня через час и через 1 1/2 повесят. Я понял, я почувствовал остановку. И что-то по-настоящему наконец наступившее. По-настоящему совершившееся, это смерть. Все остальное не есть совершившееся. Оно не есть даже совершающееся. Оно пупок, оно тень листа, оно скольжение по поверхности».

Думается, тремя описанными случаями дело не ограничилось.

Глава в Серой тетради, где приводятся эти описания, называется «Время и смерть». В этом заглавии фигурируют две из трех интересующих Введенского категорий. Третья, а если брать по важности – то первая: Бог, вводиться несколько позже. Что не случайно, ибо для Введенского, как я попробую показать далее, она менее существенна, чем названные выше.

Хотя, все-таки, и она для него чрезвычайно важна – но, повторюсь, не в такой степени, как надлежало бы.

Тем не менее, жизнь его со временем все больше делится на внешнюю и внутреннюю, и обе они разительно отличаются друг от друга. Во внешней – он беззаботный, порхающий от наслаждения к наслаждению жуир, во внутренней – философ, постигающий основы мироздания, все больше углубляющийся в три названные темы, которые с юности увлекают его без остатка. Категории жизни и смерти, сочетаясь в самых неожиданных комбинациях, определяют его жизненную философию на внешнем уровне. «Я не доверяю памяти, не верю воображению, - отмечает он устами одного из героев. - Время единственное, что вне нас не существует. Оно поглощает все существующее вне нас. Тут наступает ночь ума. Время всходит над нами как звезда. Закинем свои мысленные головы, то есть умы. Глядите, оно стало видимым. Оно восходит над нами как ноль. Оно все превращает в ноль».

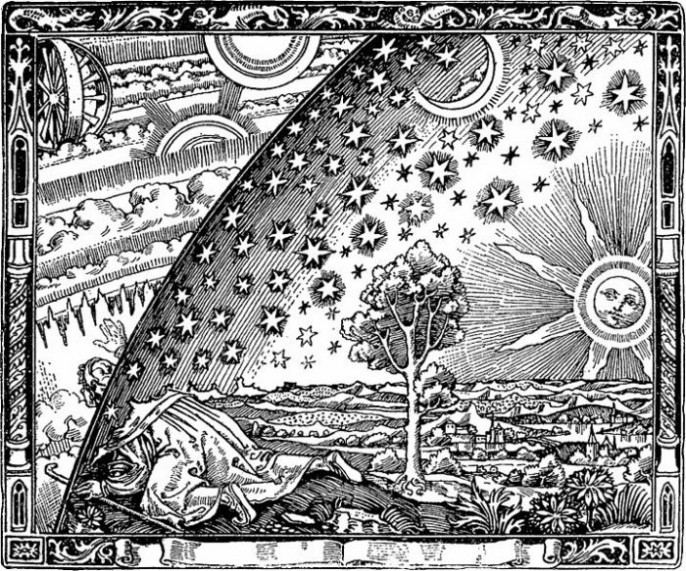

Посему, несмотря на заключающее этот текст соображение: «Христос Воскрес – последняя надежда», Введенский смело может быть уподоблен персонажу из иллюстрации к одной из книг Фламмариона, вербально довольно произвольно воспроизведенной Андреем Платоновым в повести «Джан», который одновременно проводит жизнь в двух мирах – горном и дольнем, не отдавая при этом явного предпочтения ни первому, ни второму.

«Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо – близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет – по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, - голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли».

Сходным действиям, как мне уже доводилось говорить, предаются и герои одного из последних произведений Введенского под странноватым названием «Некоторое количество разговоров», которые заняты большей частью если не преодолением границы между жизнью и смертью, то, по крайней мере, ее расшатыванием, и даже, в определенном смысле, переходами то в ту, то в другую ее стороны.

Но, кроме того, в этом некотором количестве разговоров, ведомыми несколькими (или одним, но с разделившимися ипостасями) персонажами, последовательно, от одного разговора к другому, излагаются сомнения в рациональном познании мира (1-й разговор), иррациональном его познания (3-й разговор), познании через игру (4-й разговор), а также посредством разнообразных действий, в том числе - драки (разговоры 5-й и 7-й), посредством искусства (2-й разговор), и даже - в момент самоубийства в разговоре 6-м.

Поначалу кажется, что все эти попытки тоже заканчиваются неудачей. Даже сам переход от неподвижности к движению, пускай и ложному, начинается со слов одного из беседующих: «Я убегаю к Богу. Я беженец», что происходит, между прочим, только в конце 5-го разговора (в четырех предыдущих, за исключением проблематичного 1-го, где описывался путь героев к сумасшедшему дому, проделываемый в наглухо закрытой карете и их водворению там, они пребывали в статике). Но и здесь движение это носит в достаточной мере условные формы: в Шестом разговоре, например, герои производят действия, связанные с разного рода самоубийствами, однако ряд деталей заставляет предполагать, что осуществляют они их мысленно; в Седьмом разговоре они мысленно же плывут в лодке по Лете (т.е. реке забвенья), в Восьмом, по структуре своей напоминающем эротический сон, блуждают в какой-то безразмерной бане по бассейну, в котором почему-то нет воды, а в Девятом участвуют или же, что скорее всего, предаются воспоминаниям о военных действиях, происходивших в неопределенное время (при том, что стихи, которые читают, перебивая друг друга герои, описывают реалии первой мировой войны 1914 г.). В конце этого разговора после слов: «от того года не осталось и косточек», действие, вроде бы, возвращается вспять: один из героев опять выглядывает из окна сумасшедшего дома, имеющего вид буквы А, что дает нам возможность предположить, что все девять разговоров велись в его стенах (это подтверждают также и несколько раз повторяющиеся ремарки первого разговора: «Никаких изменений не случается; ничего не происходит»), и произносит фразу, тоже возвращающую его и остальных к исходной, так сказать, стадии осмысления и понимания: «Нигде я не вижу надписи, связанной с каким бы то ни было понятием».

Но уже и в Первом разговоре это отсутствие понятий выражалось в следующих парадоксальных диалогах:

Первый. Я знаю сумасшедший дом. Я видел сумасшедший дом.

Второй. Что ты говоришь? я ничего не знаю. Как он выглядит.

Третий. Выглядит ли он? Кто видел сумасшедший дом.

………………………………………………………………………………………….

Первый. Вот он какой, сумасшедший дом. Здравствуй, сумасшедший дом.

Второй. Я так и знал, что он именно такой.

Третий. Я этого не знал. Такой ли он именно.

Второй. Тут нет птиц. Есть ли тут птицы.

И т.д.

Интересно отметить, что в этих двух разговорах – первом и предпоследнем, рифмуются даже заключительные фразы. В первом: «Нас осталось немного и нам осталось недолго». В девятом: «Почему нам приходит конец, когда нам этого не хочется».

Затем герои в некотором смысле умирают (вопрос: в каком смысле - слишком многозначен, чтобы его здесь обсуждать) и только после этого начинается бесконечный путь миро- и само- познания, краткий конспект которого найдет свое выражение в Десятом, заключительном разговоре, который стоит привести полностью:

Первый. Я из дому вышел и далеко пошел.

Второй. Ясно, что я пошел по дороге.

Третий. Дорога, дорога, она была обсажена.

Первый. Она была обсажена дубовыми деревьями.

Второй. Деревья, те шумели листьями.

Третий. Я сел под листьями и задумался.

Первый. Задумался о том.

Второй. О своем условно прочном существовании.

Третий. Ничего я не мог понять.

Первый. Тут я встал и опять далеко пошел.

Второй. Ясно, что я пошел по тропинке.

Третий. Тропинка, тропинка, она была обсажена.

Первый. Она была обсажена цветами мучителями.

Второй. Цветы, те разговаривали на своем цветочном языке.

Третий. Я сел возле них и задумался.

Первый. Задумался о том.

Второй. Об изображениях смерти, о ее чудачествах.

Третий. Ничего я не мог понять.

Первый. Тут я встал и опять далеко пошел.

Второй. Ясно, что я пошел по воздуху.

Третий. Воздух, воздух, он был окружен.

Первый. Он был окружен облаками и предметами и птицами.

Второй. Птицы, те занимались музыкой, облака порхали, предметы подобно слонам стояли на месте.

Третий. Я сел поблизости и задумался.

Первый. Задумался о том.

Второй. О чувстве жизни во мне обитающем.

Третий. Ничего я не мог понять.

Первый. Тут я встал и опять далеко пошел.

Второй. Ясно, что пошел я мысленно.

Третий. Мысли, мысли, они были окружены.

Первый. Они были окружены освещением и звуками.

Второй. Звуки, те слышались, освещение пылало.

Третий. Я сел под небом и задумался.

Первый. Задумался о том.

Второй. О карете, о стихах и о действительности.

Третий. Ничего я не мог понять.

Первый. Тут я встал и опять далеко пошел.

Разговор этот, скрывающий в себе множество смысловых уровней, в данном случае весьма грубо можно интерпретировать так: выйдя из дома, т.е. из земной телесной оболочки, герои реально приобретают, наконец, то, чего лишены были в по кругу движущейся жизни в сумасшедшем доме – движение вперед; но и само оно по мере развития приобретает все более и более сложные, требующие внутреннего преобразования формы. Заметим, как вначале суживается, а затем и осложняется их путь: вначале они идут по дороге, затем по тропинке, затем по воздуху, затем, когда кончается, очевидно, и воздух - идут мысленно. Затем, когда среди небесных звуков и в ослепительном свете растворяется мысль (правда, немного спустя она опять появляется в неком новом качестве) - идут неизвестно каким образом и неизвестно куда.

Очень важно, что существование живой человеческой души не заканчивается для Введенского избавлением ее от всех земных – и бытовых, и мировоззренческих перипетий; и за гробом она продолжает свое начатое во время земного существования, пускай даже и в самых минималистских формах, движение к Богу – в том мире, который служит продолжением нынешнего. И далее – к тому, о котором пока никто из нас не знает, но который отчасти приоткрывает для нас посредством своих видений, записанных на острове Патмос, святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов.

Чтобы понять, как это происходит у Введенского на уровне, так сказать, конкретного лица, обратимся к первой части поэмы «Где. Когда», которая, в общем-то, построена весьма традиционно – как прощание с миром человека, готовящегося его покинуть. Мотив обычный как для русской, так и не русской поэзии эпохи романтизма, но и не только: интересно было бы сравнить эту часть с русской старинной духовной поэзией, с песнями сектантов-скопцов, например (чего я не делаю по причине малой своей компетентности). Но все выражено, несмотря на явное сходство с романтическими ламентациями, в довольно необычных словосочетаниях; в одном, например, месте, возникает покаянный мотив, нашедший воплощение вот в каких словах: «прощайте, камни, прощайте, тучи, я вас любил и я вас мучил». Выраженное ощущение вряд ли может присуще поэту девятнадцатого века, тем более – веков предшествующих: свойственно оно, думается, исключительно человеку века двадцатого.

Основной же перелом намечен словами: «о последнем, что есть в природе, он тоже вспомнил. Он вспомнил о пустыне. Прощайте и вы пустыни и львы», отсылающими сознание героя и читателя к теме пустынножительства первых веков христианства и одновременно отмечающий невозможность реализации такого пути для людей предпоследнего времени, к которым относит себя повествователь. И здесь же – очередной посыл к творчеству Пушкина. Очередной – потому что предыдущие стенания содержали ряд посылов к соответственным местам стихотворения Пушкина 1817 г. «Простите, верные дубравы». Этот же, который следует отметить особо, отправляет нас к тексту стихотворения «Пора мой друг, пора, покоя сердце просит».

При этом герою поэмы Введенского не свойственен ни один порыв, о котором говорит герой Пушкина. Причины этого названы в «Элегии»:

В морском прибое беспокойном,

В песке, пустынном и нестройном

И в женском теле непристойном

Отрады не нашли мы.

Беспечную забыли трезвость (т.е. – безпопечительную, о которой говорит Спаситель в притче о птицах небесных),

Воспели смерть, воспели мерзость,

Воспоминанье мним как дерзость (может быть, воспоминание о безгрешной жизни в детстве?),

За то мы и палимы.

То же и в других произведениях.

Песок, например, представленный в «Элегии» как символ тщеты, занимает значительное место в «Где. Когда», а фраза о женском теле непристойном несколькими годами раннее была развернута в целый сюжет в короткой пьесе «Куприянов и Наташа», где в жанре мистерии представлена вполне обычная житейская драма расстающихся друг с другом и - необходимых друг другу людей, а авторское «я» поделено, так сказать, между двумя главными персонажами (вернее было бы сказать, что оно призрачно мерцает на той границе, где эти двое перетекают друг в друга, не в состоянии, тем не менее, составить единое целое. Но этим целым, добавлю, не является и разрывающийся между ними автор).

Почти теми же причинами инициированы и дальнейшие действия героя Введенского в «Где. Когда», где разрыв происходит внутри его самого; на внешнем же уровне – между ним и миром:

«И так, попрощавшись со всеми, он аккуратно сложил оружие и вынув из кармана висок выстрелил себе в голову».

В этом месте Введенский в очередной раз проводит ревизию позитивистского сознания, механизм которой подробно излагает в Серой тетради: «Я посягнул на исходные обобщения, что никто до меня не делал. Этим я провел как бы поэтическую критику разума – более основательную, чем та, отвлеченная (имеется ввиду - кантовская). Я усумнился, что, например, дача и башня связываются и объединяются понятием здание. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал. Я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связи или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так, как это противоречит разуму, то значит мой разум не понимает мира».

Очевидно, что фраза, на которой мы остановились, и отражает ложность прежних логических связей. Здесь это происходит едва ли не самым наглядным образом. Оружие – это и есть рациональный рассудок, выстрел из виска в голову – иррациональный акт, после которого герой теряет способность что-либо оценивать и понимать. Он умолкает, вместо него начинает говорить исчезающий мир через одновременное посредство всех своих элементов. Сам текст здесь как бы ломается пополам. «Тут состоялась часть вторая, - пишет Введенский, - прощание всех с одним».

Раннее, напоминаю, герой прощался с миром. В начале, можно сказать, он вполне ассоциирует себя с Пушкиным, беря себе за образец ламентации пушкинского лирического героя; теперь он обретает понимание себя – через собственное, можно было бы сказать, непонимание, как если бы он окончательно утратил связь с окружающим миром. А он его не утрачивает; он утрачивает себя, чтобы стать миром, вернее – его неотделимой от единого целого частью. Другими словами – посредством смерти войти в мир, обрести себя не в раздробленности, а в полноте. Этот процесс и предваряется онемением, овладевшим героем. Поначалу может, правда, показаться, что мир умирает вместе с героем, однако финал «Где» показывает, что это вовсе не так.

«И тут состоялась часть вторая – прощание всех с одним. Деревья как крылья взмахнули своими руками. Они обдумали, что могли, и ответили:

Ты нас посещал. Зрите

он умер и все умрите.

Он нас принимал за минуты,

потертый, помятый, погнутый.

Скитающийся без ума

как ледяная зима.

Что же он сообщает теперь деревьям. Ничего – он цепенеет.

Далее – нечто очень важное:

Скалы и камни не сдвинулись с места. Они молчанием и умолчанием и отсутствием звука (т. е. – речи мира на вербальном уровне не существуют, ее озвучивает внутри себя сам герой – В. Я.) внушали и нам и вам и ему:

Спи. Прощай. Пришел конец.

За тобой пришел гонец.

Он пришел, последний час.

Господи, помилуй нас.

Господи, помилуй нас.

Господи, помилуй нас.

И, опять таки – обращение к Господу исходит не от героя, а от мира.

Мир же, в свою очередь, входит в него, чтобы целиком его заполнить: несмотря на охватившее его оцепенение, оно же оледенение («Что же он сообщает теперь деревьям. – Ничего, он цепенеет. Что же он возражает теперь камням. – Ничего – он леденеет. Что он сделает теперь реке? – ничего – он каменеет»), а, может, как раз и благодаря ему, с ним начинают общаться скалы, камни, рыбы, деревья:

Дубы сказали: - Мы растем.

Рыбы сказали: - Мы плывем.

Дубы спросили: - Который час.

Рыбы сказали: - Помилуй и нас.

И, наконец, река. «Река властно бежавшая по земле. Река властно текущая. Река властно несущая свои волны. Река как царь. Она прощалась так, что. Вот так. А он лежал как тетрадка на самом ее берегу.

Прощай тетрадь.

Неприятно и нелегко умирать.

Прощай мир. Прощай рай.

Ты очень далек, человеческий край».

Последняя строка в очередной раз фиксирует нечеловеческое состояние повествователя, его удаленность и от людей, и от мира, воспринимаемого при том как рай, которого не суждено увидеть. Но если нечеловеческое, то какое? Если жизнь, от которой он удален, представляется ему раем, то каковой представляется дальнейшая жизнь, которая должна наступить после преображения через посредство смерти, о которой далее: «И море (скорее всего – житейское – В. Я), ослабевшее от своих долгих бурь с сожалением созерцало смерть. Имело ли море слабый вид орла (т.е. святости – В. Я). – нет, оно его не имело. Взглянет ли он на море? – нет, он не может».

Естественно не может – он же мертв. Посему и прежняя жизнь для него невозможна, тем более – жизнь в святости, которая формируется во время проживания земной жизни, а в жизни небесной заменяется райской. Более внятно и проще невозможность небесной жизни в рамках земных категорий была выражена в более ранней поэме-мистерии «Кругом возможно Бог»:

Чем, дорогой Фомин,

Чем ты будешь кричать,

Что ты сможешь чесать,

Нету тебя, Фомин,

Умер ты, понимаешь?

«Кругом возможно Бог» тоже заканчивается, кстати, появлением орла с иконой в кулаке, после чего «вбегает мертвый господин (бывший Фомин) и удаляет время».

И в последнем произведении Введенского герой, как можно догадаться, лежит между временем уже закончившимся и еще не начавшейся вечностью – очередной вариант пребывания на излюбленной Введенским пограничной территории, обретающий различные виды – от квазивременных до квазипространственных. Но можно ли это назвать смертью? Если и можно – то это довольно странный ее вид. Или, все-таки, это начало другой, отличной от предыдущей, жизни? Тогда, быть может, дело не только в смерти, но и в чем-то еще, например, в раздробленности восприятия повествователя, в принципиальной невозможности постижения мира ввиду раздробления сознания?

Второй фрагмент, носящий название «Когда», начинается фразой: «Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл» (отметим символический смысл этого действия). Но далее: «Он припомнил все как есть наизусть. Я забыл попрощаться с прочим, т.е. он забыл попрощаться с прочим». Не случайны здесь «Я» и «Он». Сознание героя раздвоилось, пребывая в мире пакибытия, он смотрит на себя, лежащего в мире оставленном, переставшим быть «Я» и одновременно не переставшим им быть. Но «Я» может быть только одно, отсюда и отдаление от этого единственного «Я» через посредство местоимения «Он». Обращение же сознания к «Он» сопряжено с сосредоточенностью на предсмертном миге расставания души с телом – миге, служащем не только завершением всех этапов земной жизни, но и собравшим в одной точке все несбывшиеся варианты судьбы помимо того единственного, который избрал для себя тот или иной человек, все тупики и распутья, а посему еще и видение в этой точке в этот же миг осуществляющегося настоящего. Вот еще почему «здесь он вспомнил, припомнил весь миг своей смерти» (ударение следует сделать на здесь). Самостоятельно, без помощи Бога, он ведь никак не может избавиться ни от неправильно прожитой жизни, ни даже от воспоминания о ней. Отсюда припоминаемые Введенским карточные шестерки и пятерки, которые тоже никак не выветриваются из сознания. А также – всей той суетой, «которая была ему верная подруга, как сказал до него Пушкин. Ах, Пушкин, Пушкин, тот самый Пушкин, который жил до него. Тут тень всеобщего отвращения лежала на всем. Тут тень всеобщего лежала на всем. Тут тень лежала на всем».

Имя Пушкина прямо сопрягается с отвращением. Положим, суета – это бы еще ладно: как и Введенский, Пушкин и в картишки поигрывал, и по дамской части, подобно ему, был молодец, да и бутылки с чарочкой не чуждался. Но вот отвращение к жизни? у жизнелюба Пушкина?

Именно у Пушкина. Не будем углубляться глубоко в его творчество, вспомним хотя бы всем памятное:

И с отвращением читая жизнь мою

Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю.

Эта перекличка с Пушкиным очень важна. Ведь Введенский много раньше мог бы закончить свою поэму. Например, на словах:

Прощай тетрадь.

Неприятно и нелегко умирать.

Прощай мир. Прощай рай.

Ты очень далек, человеческий край.

Или же – и того раньше:

Спи. Прощай. Пришел конец.

За тобой пришел гонец.

Он пришел, последний час.

Господи, помилуй нас.

Господи, помилуй нас.

Господи, помилуй нас.

Это трижды повторенное: «Господи, помилуй нас» – высший пик, который было бы уместно сделать финалом.

Однако после него – еще изрядный кусок текста.

До этого обращения или даже во время его, микрокосм поэта сочетался с макрокосмом мира. Но для того, чтобы сочетание совершилось во всей полноте, нужно, очевидно, чтобы они идеально наложились друг на друга. Если же этого нет, то появляется та тень всеобщего, которая, как пишет Введенский, одновременно становиться тенью отвращения (именно такая тень, заметим в скобках, постоянно нависала над Вселенной в более ранней поэме «Кругом возможно Бог»).

Ввиду отсутствия такого наложения последнее из дошедших до нас произведений Введенского заканчивается не решительным, трижды повторенным возгласом, обращенным к Господу, но элегически-меланхолическим, и вместе с тем рефлексивно-бессмысленным вздохом, корреспондирующим все к тому же Пушкину и выражающему тоску по так и не достигнутой гармонической внутренней цельности. И, одновременно - по без толку утраченному или даже уничтоженному внутри себя времени, могшему перерасти в вечность.

Мы, собственно, потому и обратился к Введенскому, что и в его творчестве, на мой взгляд, очень наглядны поиски человеком, а может быть и всем человечеством, которое в Боге составляет единое целое, Царства Божьего, которое, по словам Спасителя, нудится внутри нас. Нашел или не нашел Его для себя Введенский – это нас не касается, это касается его одного; для нас же в этих поисках важен, а, возможно, и в чем-то поучителен сам их процесс (сделаем скидку не только на личностные качества поэта, но и на то, в какой среде и в какое время эти поиски происходили).

И последнее, могущее служить оправданием возможных его ошибок и заблуждений: в иных случаях осознание непонимания Божественного промысла и чувство неполноты восприятия Бога для внутренней духовной жизни гораздо более важно, чем ложное и ни на чем не основанное ощущение обладания Его полнотой. «Ничего я не мог понять», - говорит Введенский устами своих персонажей, но тут же добавляет: «Тут я встал и опять далеко пошел».